責任投資推進室

シニアアナリスト

熊谷 茜

人権に係るエンゲージメント

私たちは2021年10月1日に人権方針を制定し、2022年度から人権デューデリジェンス(DD)を実施しています。責任投資推進室では、2024年1月に改定した議決権行使判断基準にて、人権方針、人権DDに基づくプロセスを導入しました。

資産運用業務における人権への取り組み

投資先企業等が、過剰労働や男女間の賃金差異、商品の健康被害といった人権に関わる負の影響(人権侵害)を引き起こした場合、コンプライアンスや操業に関するリスクだけでなく、企業のレピュテーション(評判)を含む企業価値の毀損が生じます。すべての企業がこのような人権リスクを抱えており、人権侵害の根本的な原因を把握し、対応していくことが重要です。一方で、企業が自らの人権リスクに向き合い、労働者などの人権を尊重できれば、人的資本が積み上がり、企業価値の向上に寄与します。

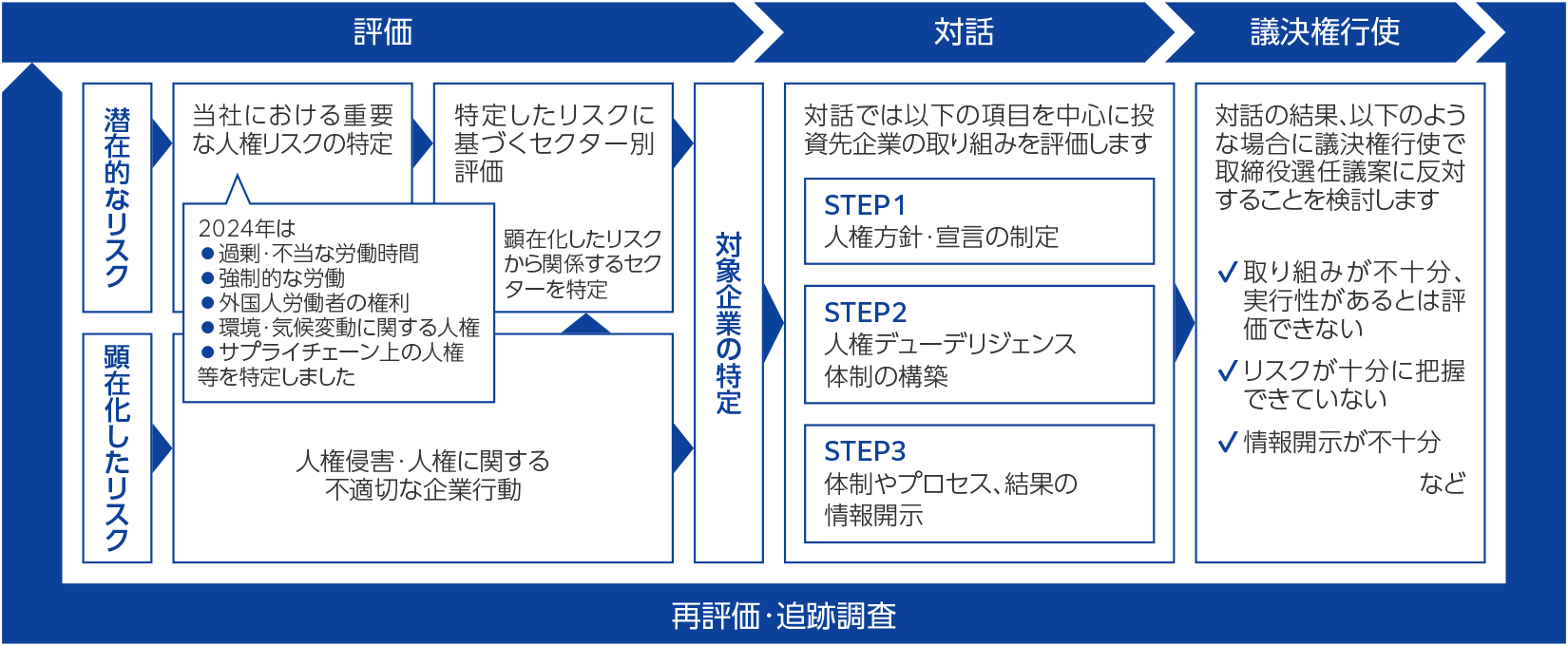

投資家も、対話や議決権行使などのスチュワードシップ活動を通じて、投資先企業が人権リスクを予防・軽減し、人権尊重の取り組みを促す行動を取るべきです。責任投資推進室では、図示のプロセスに基づき、投資先企業の評価、対話、議決権行使を有機的に関連付け、対応しています。

人権に関する対話事例

責任投資推進室は、このプロセスに基づき、2024年8月時点で約20社と対話を進めています。

銀行セクター A社

A社は、国内随一の顧客基盤を持ちますが、顧客や投融資先を含めた人権DD体制の構築が課題でした。そこで、私たちは人権方針の改定に加え、人権リスクの評価とその結果に基づく適切な取り組みの導入、そしてPDCAサイクルの情報開示を求めました。その後、A社は2024年4月に初の人権レポートを発表し、リスク評価や対応状況について投資家が確認できるようにしました。

金融サービスへのアクセシビリティ(多様な人が公平に金融サービスを利用できること)や、投融資先の人権リスクに関しては、継続的に対話を実施する方針です。

建設セクター B社

建設大手のB社は、建設従事者の長時間労働、外国人技能実習生などの課題を抱えています。私たちは2022年より、下請会社を含むサプライチェーンの実態調査とリスクの防止・軽減、これらの情報開示について対話を行ってきました。B社は外国人技能実習生や協力会社に対してアンケートを実施し、海外の建設現場における人権DDにも取り組み始めています。

しかし、従業員の労働災害(長時間労働)が明らかになるなど、長時間労働の実態を把握するにはまだ時間が必要です。引き続き、実態調査と原因の究明、十分な情報開示を求めていく方針です。

ディスクレーマー・重要な注意事項はこちらをご覧ください