運用部グローバル株式グループ

シニアファンドマネージャー

大澤 祥平

運用部 グローバル株式グループ

グループヘッド

相川 義孝

グローバルテーマ投資

グローバル株式投資において、企業の成長や衰退は、単に市場の動向や景気循環だけでなく、社会や経済の大きな構造的変化によっても影響を受けます。こうした構造的な変化には、環境問題への対応、技術革新、人口動態の変化など、社会全体にわたる長期的なトレンドが含まれます。これらの長期的なトレンドはメガトレンドとも呼ばれ、株式投資において非常に重要な要素です。それらを的確に捉えることで、短期的な市場変動に左右されない安定したリターンを獲得することができると考えます。テーマ運用の意義は、こうした大きな構造的変化を理解し、それに基づいて長期的に成長が期待できる企業や業界を特定し、投資を行うことにあります。

独自性のあるグローバル株式テーマ

運用プロセス

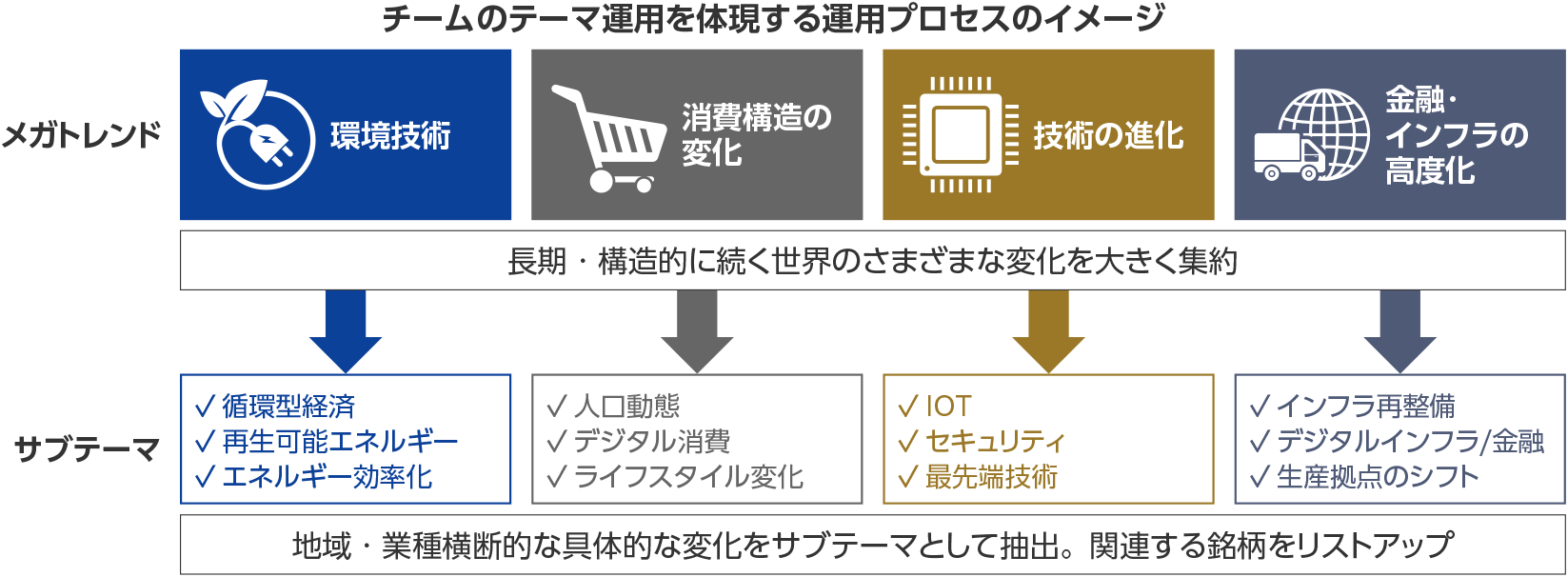

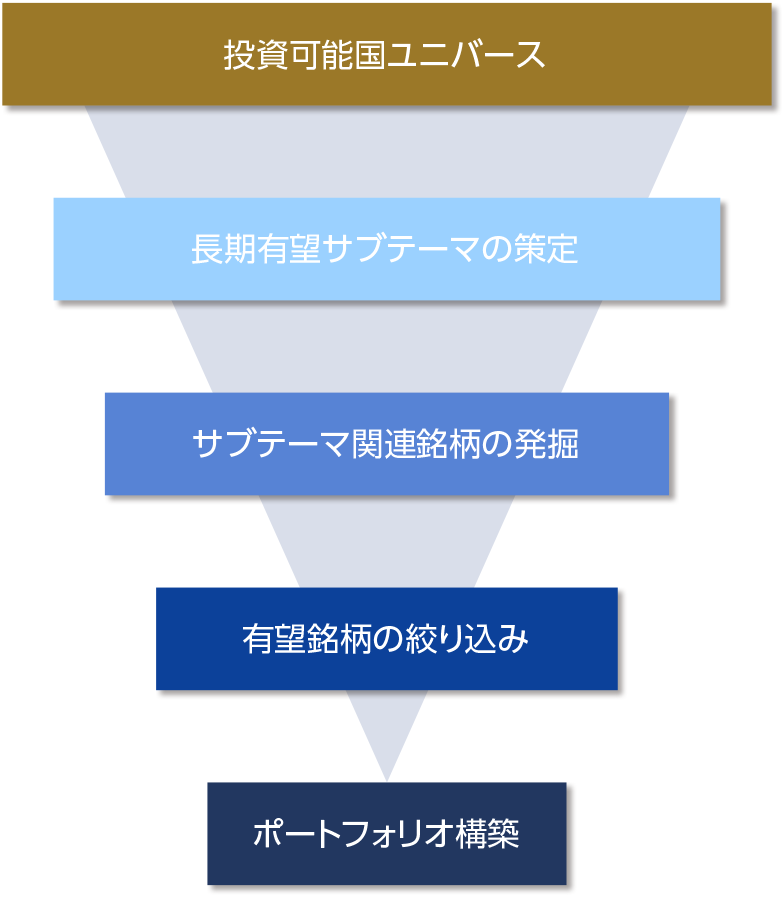

私たちは、グローバル株式投資において、特にメガトレンドや構造的な成長機会に着目した独自のプロセスに基づいてテーマ運用を実施しています。テーマ運用プロセスは、グローバル規模で長期的なメガトレンドに焦点を当て、その中から構造的な成長が期待できる、より市場に近いサブテーマを特定することから始まります。

具体的には、長期的かつ構造的に続く世界のさまざまな変化を検証し、メガトレンドを4つの大きなテーマに集約しています。さらに市場や社会における長期的な変化の影響を見極め、それに基づいて将来的に高い成長が見込まれる分野を特定します。この段階で、各業界の専門家による知見や独自の定量分析などを活用し、魅力度の高いサブテーマを選定します。選定されたサブテーマは、テーマに特化した会議で詳細に検証され、有望度をチーム全体で評価します。

次に、サブテーマに関連する銘柄をユニバースとして構築し、定性・定量のファンダメンタル分析を通じて銘柄を選定します。このプロセスでは、徹底したボトムアップリサーチが行われ、チーム全員が個別銘柄の長期的な成長可能性を議論し、最も競争力のある銘柄を厳選します。そして、最終的にはファンドマネージャーがポートフォリオを構築し、テーマに沿った投資戦略を実現します。

こうしたプロセスを経て、単に市場で話題となっている銘柄ではなく、テーマの恩恵によって持続可能な成長を遂げる可能性が高い銘柄に投資することができます。テーマ運用の独自性は、この徹底したリサーチと選定プロセスにあり、それが再現性のある銘柄選択を可能にしています。

テーマ運用の事例

私たちのテーマ運用の具体的な成果として、環境技術や消費構造の変化の事例を紹介します。

環境ビジネスを巡る投資環境は、社会の変化や規制変更などにより目まぐるしく変化していますが、サブテーマの中でのサプライチェーン分析の実施により、関連銘柄の中でも特に中期的に成長確度が高い市場、そしてその中でマーケットリーダーとなる企業にフォーカスし、長期的な環境課題に対するソリューションや技術に強みを持つグリッドインフラ関連企業への投資を実施しています。グローバル株式のテーマ運用においてサステナビリティはリスクの把握にとどまらず、環境技術が重要な投資機会であると認識しています。

また、消費構造の変化に基づく投資では、富裕層市場が世界的に拡大し、高級志向が強まっている点に着目し、高級車メーカーへの長期投資を実施しています。投資後も、経営陣との定期的な対話や現地での工場見学などを通じて、好業績を支える構造的な要因を確認し、この企業の持続的な成長に対する確信度を深めています。

このように、長期的な視点で成長が期待できる企業を見極め、テーマ運用を通じて安定した良好な運用パフォーマンスの獲得を追求しています。

再現性のあるテーマ運用を支える体制と

高度化への取り組み

再現性のあるテーマ運用を継続するために、私たちは多方面にわたる取り組みを実施しています。具体的には、サブテーマごとに担当アナリストを配置し、特定の業種や地域に偏らないリサーチ体制を整えています。また、メガトレンドごとにチームを編成し、特定分野に対する深い知見を持つアナリストとの協働によってサブテーマの横断的なリサーチを可能としています。チーム制を導入することで属人性を低減し、長期的に再現性のあるテーマ運用を可能としています。

グローバルな運用体制については、東京、ロンドン、上海、香港、シンガポールに運用チームを配置し、グローバル株式を広くカバレッジしています。各拠点のアナリストとファンドマネージャーが密な情報連携を行い、効果的で効率的なテーマリサーチと企業取材を実施しています。このように、地域ごとの特性を活かしながらも、グローバルで一貫した運用哲学に基づく投資判断が可能な運用体制を構築しています。

テーマ運用の高度化を図るために、さまざまな取り組みを継続しています。例えば、サブテーマの選別に関しては、各業界の専門家による知見を活用するために、適宜専門家を招いてチームメンバーとミーティングを実施しています。これまでにも、認知症や肥満症を専門とする医師や、生成AIに関連してデータセンターのインフラ構築に関する知見がある専門家などとミーティングを実施してきました。また、サブテーマの有望度を定量的に評価するモデルを開発したほか、産業データや独自開発したテキストマイニングを駆使して、各サブテーマに関連する銘柄を効率的に発掘する仕組みも構築しています。

テーマに基づく投資は、市場の短期的なボラティリティに対して耐久性があり、長期的な視野で見た場合に安定した収益をもたらす可能性が高まると考えています。テーマ運用の高度化と再現性の向上につながる取り組みを継続し、持続可能で一貫性のある投資を実現することで長期的な好パフォーマンスの獲得を目指しています。

ディスクレーマー・重要な注意事項はこちらをご覧ください