続:桜の開花日を予想してみよう ~世の中に たえて桜の なかりせば~

2025年5月22日

世の中に たえて桜の なかりせば 春の心は のどけからまし

現代語訳:

もしこの世に桜がまったく存在しなかったならば、春を迎える私たちの心は、もっと穏やかで落ち着いていたことでしょう。

責任投資推進室

泉山 直哉

この和歌は、六歌仙の一人にも数えられる平安時代の歌人・在原業平(ありわらのなりひら)が詠んだもので、「古今和歌集」に収録されています。桜の美しさと散り際の儚さが、人々の心を揺さぶる一方で、もし桜がなければ春はもっと穏やかで静かな季節となっただろうという思いを詠んだ、日本人の自然観や美意識を象徴する一首です。

現在では九州から東北まで広く植栽され春になるときれいな花をつけるソメイヨシノですが、将来ソメイヨシノが見られる地域が減少する可能性があることをご存じでしょうか?

今回のニュースレターでは、春の暖かさ以外にソメイヨシノの開花に欠かせないもう一つの要素をご紹介します。

「600℃の法則」の振り返り

2025年2月のニュースレターでは、日々の最高気温を2月1日から積算していき、その合計が600℃を超えた日をソメイヨシノの開花予想日とする「600℃の法則」をご紹介しましたが、2025年の東京ではこの法則は成り立っていたのでしょうか?

実際の開花日である3月24日は、600℃の法則から計算された開花予想日3月20日と比較して4日の誤差となり、まずまずの精度と言えるのではないでしょうか。

しかし、「600℃の法則はあくまでも東京でしか成り立たないのでは?」と思った方も多いのではないでしょうか。そこで、今回のニュースレターでは、東京以外の地点のデータを用いて、ソメイヨシノの開花日と気候についてさらに深掘りしていきます。

東京以外でも600℃の法則は成り立つのか?

まずは、気温が低く開花時期が遅い北日本でこの法則が成り立つのか、福島を代表に検証していきます。

600℃の法則から計算された開花予想日から数日後に咲いているケースが多いようにも見えますが、73年間のうち54年(74.0%)は600℃を超えた日の前後3日以内には開花しており、東京と同様によく当てはまっていると言えるでしょう。また、東京では10日以上ずれている年もありましたが、福島では大きく外れる年は減っています。

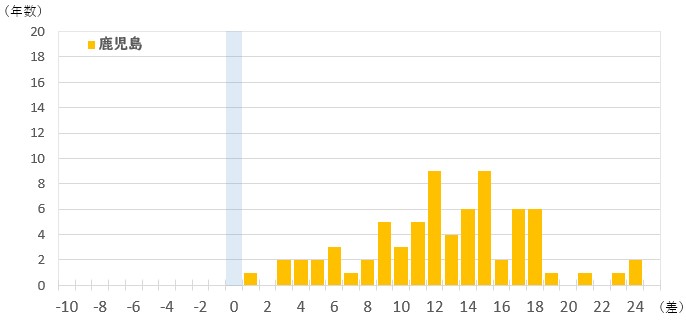

次に、東京より気温が高い西日本でもこの法則が成り立つのか、本州最南端の鹿児島を代表に検証していきます。

600℃に達した日より前に咲いた例はなく、中には600℃に達してから開花までに24日かかった年もありました。

これまで見てきた東京や福島の例と比較しても、全く600℃の法則が成り立っているとはいえません。

【図表1:600℃の法則で予想した結果と実際の開花日の差(上段:福島、下段:鹿児島)】

(出所)気象庁「過去のさくらの開花日、気象データ」を基に三井住友DSアセットマネジメント作成

ソメイヨシノの開花に欠かせないもの:休眠打破

そもそも、ソメイヨシノはどのように春が来たことを認識するのでしょうか?

ソメイヨシノの花芽は、開花前年の夏に形成されます。それが秋から冬にかけて、成長しないように休眠状態に入り、年を越します。そして、十分に低温刺激を受けた後、気温がぐっと高まった段階で休眠から目覚めます。これを「休眠打破(きゅうみんだは)」といい、休眠打破が行われるのに必要な寒さの量を「低温要求量」といいます。低温要求量には様々な考え方がありますが、今回は「秋から冬にかけて8℃以下の寒さが800時間以上あったか」を基準とします。

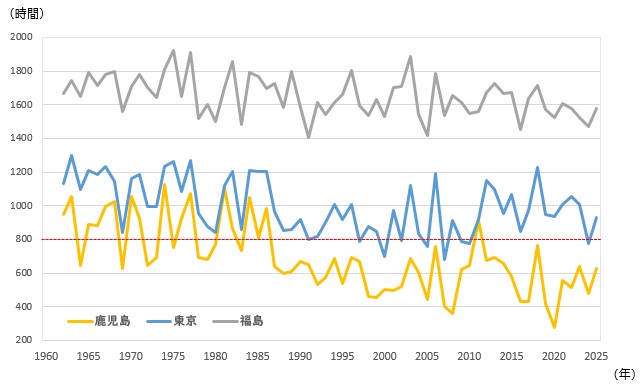

今回例に挙げた東京・福島・鹿児島において、休眠打破に必要な低温要求量を満たしているのかを、1時間ごとの気温のデータが取得できる1962年以降のデータで検証してみます。

福島は安定して1400時間以上が確保されており、休眠打破に必要な寒さがありますが、鹿児島は1980年代後半から800時間を下回っており、休眠打破に必要な寒さを確保できていないことがわかります。 実際、福島と鹿児島の桜の開花日を比較してみると、近年はほぼ同時期に咲いており、特に2020年には鹿児島よりも福島の方が早く咲くという事態になっていることが分かります。

【図表2:低温要求量(時間)の推移(期間:1962年~2025年)】

(出所)気象庁「過去のさくらの開花日、気象データ」を基に三井住友DSアセットマネジメント作成

https://www.data.jma.go.jp/sakura/data/index.html

地球温暖化とソメイヨシノの開花

先ほどの図表において、東京のデータに注目してみましょう。多くの年では休眠打破に必要な800時間以上が確保されていますが、1990年代以降、800時間を下回る年が徐々に増えてきました。それを象徴するように、2024年は秋から冬にかけて8℃以下になった時間が777時間と、休眠打破に必要な寒さが不足していました。さらに、3月に気温が上がらなかったため、実際の開花日は「600℃の法則」で予想した日より11日遅い3月29日となりました。

このことからも、秋から冬にかけての寒さが開花時期に大きく影響することがお分かりいただけるのではないかと思います。

まとめ

最後に、九州大学名誉教授で元福岡市科学館館長の伊藤久徳氏がシミュレーションした2100年までの桜の開花予想を紹介します。

気象庁提供の気候統一シナリオ第2版をもとに計算したシミュレーション結果によると、2082〜2100年の平均開花予想日は、1982〜2000年と比較して東北地方や日本海側では1~2週間早まる一方、九州の一部などの温暖な地域では逆に遅くなることが分かりました。また、2082〜2100年には、現在ソメイヨシノが開花している南九州の一部では開花しない年が現れ、九州・四国・東日本太平洋側の一部では開花しても満開にならない年が現れるというシミュレーション結果も出ています。

「春になってもソメイヨシノが咲かない」という時代が来ないよう、今のうちから地球温暖化への対策が必要ですね。

<参考資料>