【Vol.228】様々なモノやサービスの値上がりを身近に感じるけど、物価は実際どのくらい上がってきているの?

2025年2月18日

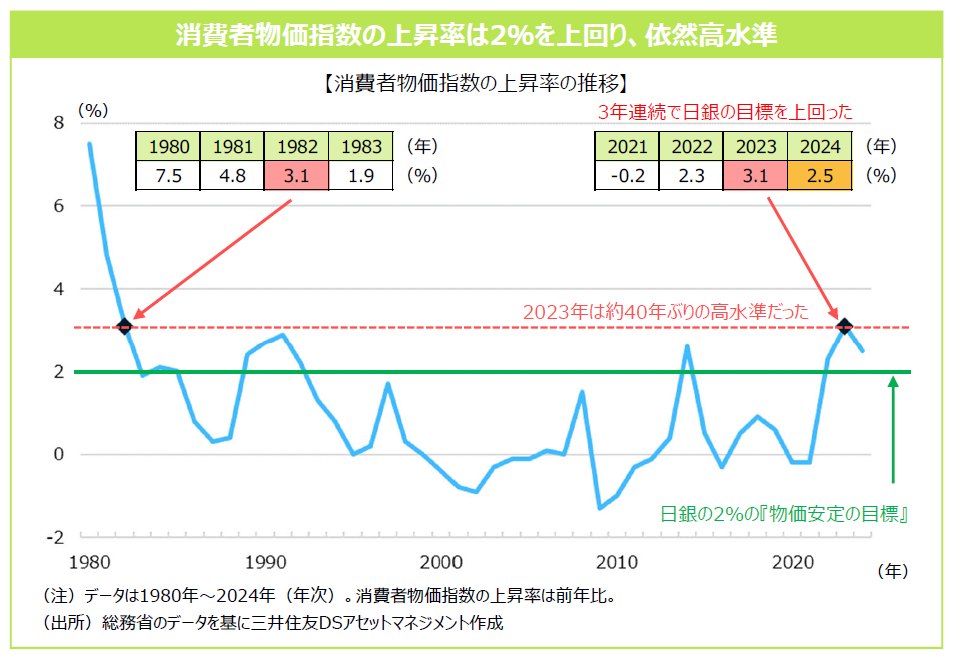

2024年の消費者物価指数は輸入物価上昇等の影響から幅広い項目で上昇し、3年連続で日銀が掲げる「2%の『物価安定の目標』」を超えました。

◆2024年の消費者物価指数(生鮮食品除く総合、以下同)は前年比+2.5%の上昇となりました。日本銀行(以下、日銀)が2013年以降「2%の『物価安定の目標』」を掲げているなか、2024年も日銀が目標とする2%を上回る物価上昇率となりました。

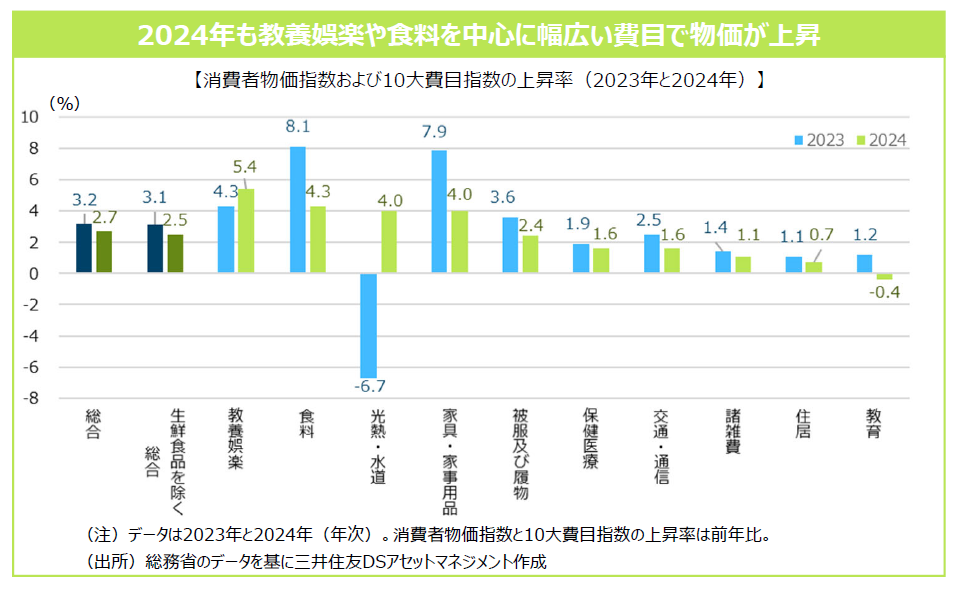

◆2022年以降、ロシアによるウクライナ侵攻やコロナ禍からの経済再開に伴う需要の増加、輸入物価の上昇等によって消費者物価指数の前年比上昇率はプラスに転じてきました。消費者物価指数を構成項目別(10大費目指数)でみてみると、2023年に最も上昇した項目は食料で前年比+8.1%と大きく上昇した一方、光熱・水道は同-6.7%でした。2024年の食料は2023年程の上昇率ではなかったものの、同+4.3%の上昇となりました。具体的な項目としては、たまねぎが同+24.2%、うるち米が同+28.8%など、日々食卓にのぼるものが大幅に上昇しました。また、2023年に値下がりした光熱・水道は同+4.0%と上昇しました。このほか教養娯楽では、2024年は同+5.4%と、2023年を上回る上昇率となりました。なかでも、外国パック旅行費は同+68.9%と大幅な上昇となりました。

◆2025年1月に公表された日銀の「経済・物価情勢の展望(展望レポート)」では、消費者物価指数の日銀政策委員の見通し(中央値)は、2024年度は前年度比+2.7%、2025年度は同+2.4%、2026年度は同+2.0%と、見通し期間の後半には「2%の『物価安定の目標』と概ね整合的な水準で推移すると予想されています。日銀はこの理由として、「輸入物価上昇の影響が減衰していく一方で、マクロ的な需給ギャップの改善に加え、賃金と物価の好循環が引き続き強まり、中長期的な予想物価上昇率が上昇していく」ことをあげています。

◆日銀は、1月の金融政策決定会合で政策金利を0.5%に引き上げ、政策金利は2008年10月以来、約16年ぶりの水準となりました。同日発表された同展望レポートでは、現在の実質金利が極めて低い水準にあるなか、上記のような物価の見通しが実現していくとすれば、それに応じて引き続き政策金利を引き上げていくと示唆しました。政策金利の行方をみる上でも、今後も物価や春闘などの賃上げの動向が注目されます。

関連マーケットレポート

- なるほど!ザ・ファンド

- なるほど!ザ・ファンド