日本の長期金利3%到達は間近なのか?

2026年2月5日

● 足元で日本の10年債利回りは2%台前半まで水準を切り上げているが、金利上昇の主因は、2022年以降の金融政策正常化にある。

● 長期金利の水準として「3%」が意識され始めているのは、長期均衡における名目金利の水準がおおむね「トレンド成長率+トレンドインフレ率」(≒名目成長率トレンド)と考えられるためで、トレンド成長率の1%弱、インフレ目標の2%を当てはめると3%弱が一つの目安となる。

● 今後、金融政策の正常化がさらに進むことで、長期金利は3%弱に向かって上昇すると予想される。もっとも、金利政策の正常化の織り込みはかなり進んだため、ここから先の長期金利上昇は、日銀のQTによるストック効果が主因となる。筆者の試算では、日銀のバランスシート正常化には時間が掛かることから、長期金利が3%弱への到達にも長い時間を要するというシナリオが基本となる。

● 積極財政への警戒(財政プレミアム)やISバランスの変化が強まれば、上振れ(前倒し)もあり得る一方、景気・物価の基調が弱く正常化が遅れれば、長期金利の上昇はより緩慢となる。

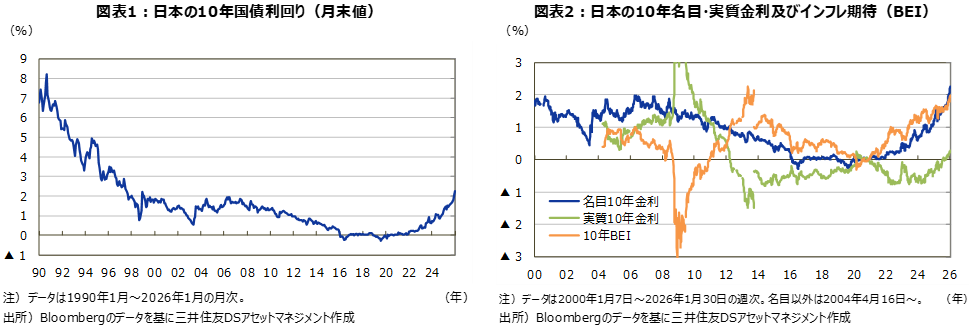

昨年10月の高市政権発足以降、日本の長期金利(10年債利回り)の上昇ペースが加速している。振り返ると、長期金利が上がり始めたのは2022年以降で、インフレと賃上げの前向きの循環が動きだす中、日銀が金融政策の正常化に動き出したことが背景にある。22年12月以降、イールドカーブコントロール(YCC)における長期金利の変動幅の拡大・柔軟化を進め、24年3月にはマイナス金利を解除、24年7月には国債買入れの減額(QT)の開始を決定した。こうした経済情勢の変化及び金融政策の転換を受け、長期金利は上昇に転じ、22年末の0.42%から23年末には0.61%、24年末には1.01%と1%を上回り、25年9月末には1.65%へと一段と上昇した。その後は上昇ペースがさらに速まり、25年末には2.07%と2%を超え、1月20日には一時2.36%まで上昇した。足元(2月5日時点)でも2.2%台で推移している(図表1、2)。

長期金利の上昇ペースが加速する中、市場では「3%」という目線も意識されるようになってきた。本稿では、長期金利が3%に到達するのか、もし到達する場合、それが近い将来なのか、それともかなり先なのかについて、検討した。結論から先に言うと、理屈上、今後、長期金利は3%に到達する可能性があるが、ファンダメンタルズに沿って動くのであれば、それはかなり先の話になるというのが筆者の基本的な見方である。もちろん、経済、金融市場にノイズや摩擦はつきもので、財政プレミアムが持続的に高まれば、近い将来に3%に達する可能性もないわけではない。

なぜ「長期金利3%」が意識されるのか

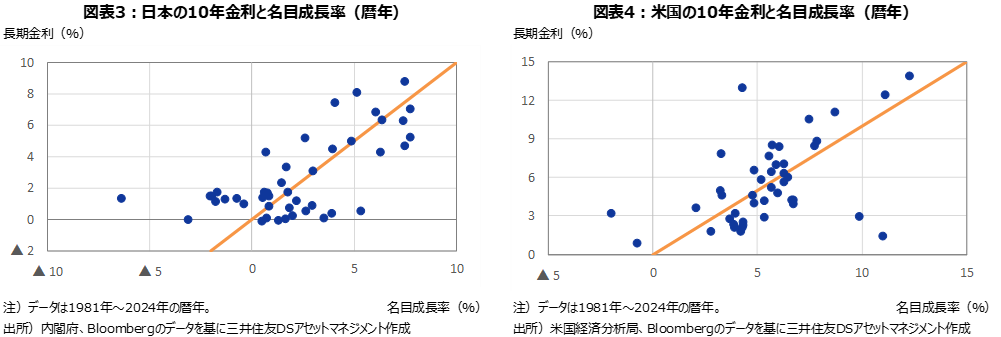

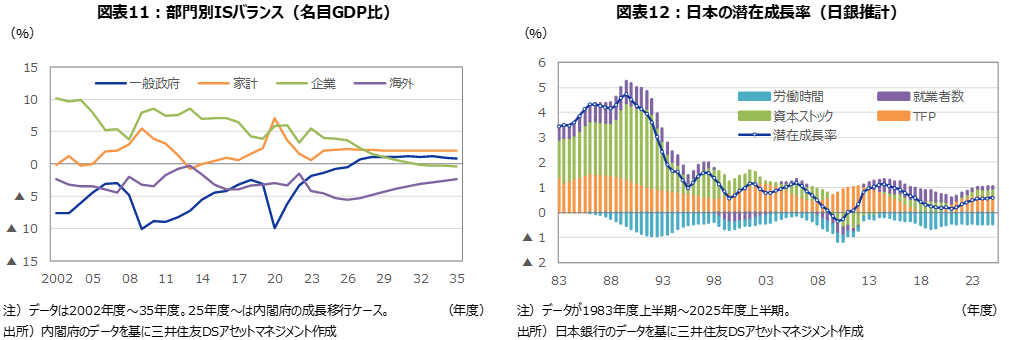

まず、市場で「3%」が意識される背景について説明する。フィッシャー方程式に基づけば、「名目金利≒実質金利+期待インフレ率」で表される。加えて、長期金利は、将来の短期金利の期待値に、需給や不確実性を反映したタームプレミアムが上乗せされたものと整理できる。長期の実質金利(中立実質金利)をトレンド成長率で近似できると考えると、タームプレミアムが平常化した均衡における名目長期金利の水準は「トレンド成長率+トレンドインフレ率」が一つの目安となる。内閣府や日銀の試算では、現状、前者が1%弱と推計される。後者に日銀の物価目標の2%を当てはめるなら、経済正常化・金融政策正常化後の長期金利の目安は3%弱となる。おおまかに、名目成長率のトレンドが、均衡における長期金利の目安と言って差し支えないと思うが、実際、1980年代以降の日本の長期金利と名目成長率の関係を見ると、1対1の関係ではないものの、明確な正の関係性が確認される(図表3、4)。

長期金利上昇の本質は経済正常化による日銀の金融政策正常化

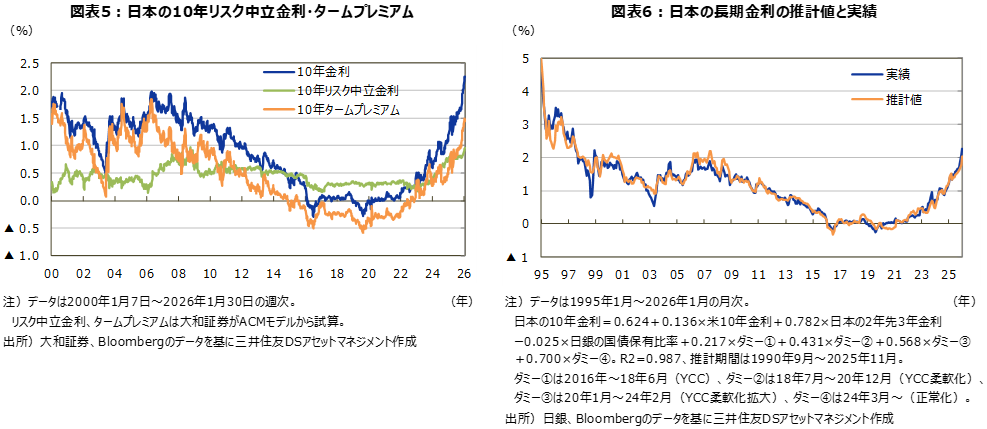

それでは、高市政権以降、なぜ長期金利の上昇が加速しているのか。一因は、市場が高市政権の積極財政を警戒し、タームプレミアムが上昇しているためである(図表5)。しかし、高市政権発足前から、経済正常化、日銀の金融政策正常化の流れの中で、長期金利の上昇トレンドは始まっていた。

経済の正常化が進むことで、日銀の将来の利上げ織り込みが高まり、期間構造を通じて長期金利を押し上げるとともに、QTによるバランスシート縮小が、量的緩和で抑制されていたタームプレミアムの正常化を通じ、長期金利を押し上げたのである。日銀の金利政策とバランスシート政策の影響を考慮した筆者の長期金利モデルに基づくと、現状の長期金利の理論値は2.04%で、23年末の0.66%、24年末の1.15%(いずれも理論値)から着実に切り上がっている(図表6)。モデルでは説明しきれない乖離を便宜的に高市プレミアムとするなら、20bp程度であり、現状ではノイズの範囲内と言える。長期金利の上昇の本質は、均衡に向かう正常化の過程であり、今後を見通す上では、経済正常化に伴う日銀の金融政策正常化がどうなるのかが重要ということになる。

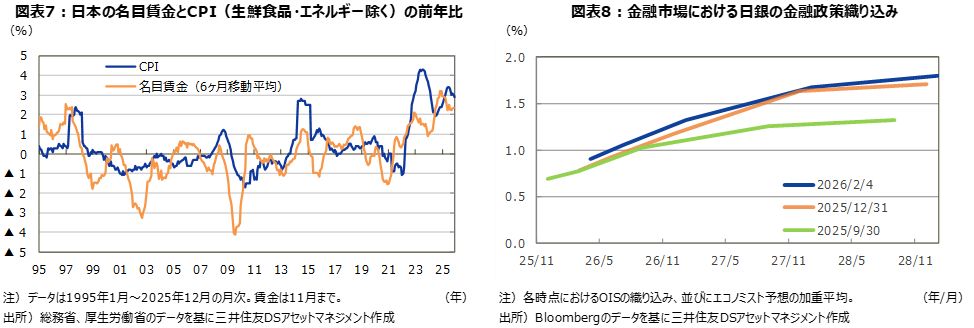

経済正常化はかなり進展

それでは、今後の経済正常化、日銀の金融政策正常化により、長期金利はどのようなペースで、そしてどこまで上がっていくのか。経済正常化が進む局面では、将来の政策金利見通しが切り上がり、金利の期間構造を通じて、長期金利が押し上げられる。足元の経済状況を見ると、インフレ率は3年半にわたり2%を上回り、賃金上昇率も2%を上回る状況が続いている(図表7)。今年の春闘でも賃上げの流れは続く見通しで、筆者は、経済正常化は間近と考えている。政府側でも、1月22日の経済財政諮問会議において、民間議員の一人は、デフレ脱却宣言の準備を提言している。日銀も26年度後半~27年度に基調的な物価が持続的に2%に達すること(=デフレ脱却)を予想している。

市場は金利政策正常化をかなり織り込み

金利政策面でも、日銀の政策金利は昨年12月に0.75%に引き上げられ、1995年以来、30年ぶりに0.5%を上回る水準となった。先行きについても、足元の金融市場は、政策金利が2年後に1.50~1.75%まで引き上げられることを織り込んでいる(図表8)。経済正常化は近づき、市場も政策金利の正常化をかなり織り込み、それが長期金利の形成に反映されている。逆に言えば、ここから先に関しては、経済正常化、金利政策正常化による長期金利上昇は、限定されるということになると見られる。

時間がかかる日銀のバランスシート正常化

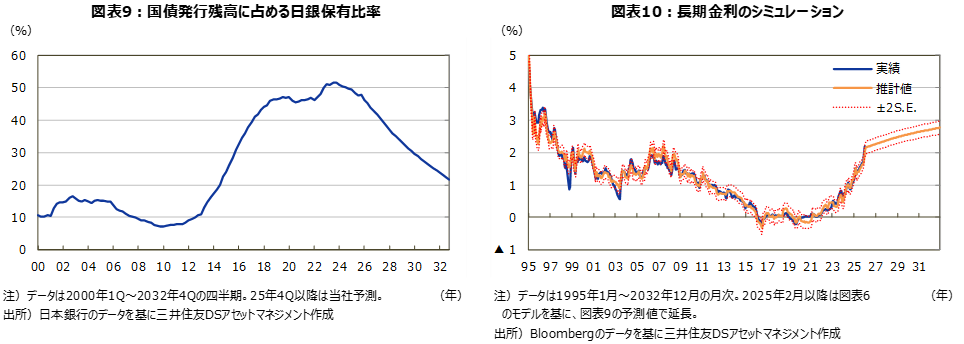

他方、日銀のバランスシート正常化については、かなりの時間を要する見込みである。ここでは、長期金利分析の観点から、日銀の国債保有に絞って議論を進めるが、日銀は、黒田前総裁の量的質的金融緩和(QQE)のもと、積極的に国債購入を行い、国債発行残高に占める日銀の国債保有比率は、2012年4Qの10.7%から、ピークの2023年3Qには51.5%に達した。その後、植田総裁のもとでQTが始まり、同比率は低下に転じたが、25年3Q時点でも47.4%と高い水準にある。

今後について、①日銀が27年1-3月までは現行発表済みの計画通りに減額し、27年4月以降も同ペースで買入れを継続すると想定した上で、②内閣府の26年1月の中長期の経済財政に関する試算の成長移行ケースにおける国の公債等残高の見通しを前提に試算すると、先行きの日銀の国債保有比率は、26、27年は年5ポイント、28年は年4ポイント、29~32年は年3ポイントのペースで低下し、2032年末頃に20%程度まで低下する。QQE前の10%には戻らないものの、正常化にかなり近づく(図表9)。

QTのストック効果の剥落で、2032年にかけて長期金利は3.0%に接近

日銀の過去の試算および筆者の試算では、日銀の国債保有比率が1ポイント上昇(低下)すると、長期金利に0.02~0.025ポイントの低下(上昇)圧力がかかる。モデルの試算を前提にすると、2012年4Qから2023年3Qにかけての保有比率上昇のストック効果は、長期金利を0.8~1.0ポイント抑制した計算となる。逆に、2024年8月のQT開始以降は、同比率低下により直近1年で0.1ポイント程度、長期金利を押し上げたと推計される。先行きについては、上記の試算を当てはめると、2032年にかけて長期金利には0.5~0.7ポイント程度の上昇圧力が加わり、長期金利は「3%弱」という目安にかなり近づく計算になる(図表10)。

以上を整理すると、今後の長期金利3%への道筋は、QTによるタームプレミアムの正常化が中心で、上昇ペースは緩やかということにある。もちろん、これは経済構造が変わらないことを前提としたモデル上の話であり、ベースシナリオ的な位置づけになる。実際の経済や金融市場には様々な摩擦やノイズが存在し、均衡に向かう過程で、長期金利の水準が上下に乖離する可能性はあるだろう。

長期金利上昇を加速させる要因

長期金利が上方に乖離するとすれば、やはり財政の問題である。高市首相は、「責任ある積極財政」を掲げ、衆院選を闘ったが、一方で、2年限定での食料品消費税ゼロの実現に踏み込んだ。安定財源である消費税の代替財源は簡単には見つかるとは考えにくい。「責任ある積極財政」とどう両立させるのか、政権の手腕が問われるところである。特に日銀はQTにより国債買入れを減らしたことで、国債のネット供給主体(保有国債の償還>国債購入)に転じており、結果として、民間部門が吸収すべき国債が増えている。足元のネット国債供給は年48兆円ペースに膨らんでいる。政府からの国債発行も膨らめば、民間部門による国債の安定的な消化に懸念が生じる可能性もある。

また、政府の財政スタンスとも関係するが、ISバランスに変化が生じる可能性もある。ISバランスは、マクロの貯蓄投資バランスのことだが、一国で貯蓄超過の度合いが強まれば、理屈上、貯蓄と投資をバランスさせるために金利には低下圧力がかかり、逆に貯蓄不足の度合いが強まると、金利には上昇圧力がかかる。今後、経済正常化が進めば、企業の投資行動が積極化し、企業部門の貯蓄超過が縮小することで、ISバランスを通じ、長期金利に上昇圧力がかかる可能性もある。内閣府の26年1月の中長期の経済財政に関する試算では、成長移行ケースにおいて、企業の貯蓄超過が縮小し、2032年に貯蓄不足に転じると想定している(図表11)。

長期金利を抑制する要因

もちろん、経済正常化のプロセスそのものに時間が掛かり、結果的に日銀の金融政策正常化も遅れる可能性もあるだろう。その場合には、長期金利の上昇は、より緩慢なものとなるかもしれない。あるいは、経済正常化に失敗する可能性もゼロではない。ただし、その場合、税収低迷により財政懸念が高まり、むしろ長期金利の上昇要因となる可能性もあるだろう。

3%弱の目安そのものが変わる可能性はないのか?

最後に、「長期金利の目安=3%弱」自体が変わる可能性にも触れておく。トレンド成長率が変化すれば、均衡における長期金利の水準も変わり得る(図表12)。高市政権は危機管理投資や成長投資を柱に据えているが、設備投資が有形から無形重視へと転換する中で、償却ペースの加速を通じて資本蓄積が想定ほど進まない可能性がある。無形資産投資が生産性を押し上げる期待はある一方、労働力人口の減少が続き、参加率の一段の上昇も想定しにくい中では、労働供給の減少傾向も続くだろう。トレンド成長率の大幅低下も見込まない一方で、大幅上昇もまた想定しにくいというのが基本観である。

シニアマクロストラテジスト

渡邊 誠