ユーロドルは1.20を上回るか

2025年11月21日

● ユーロドルは2025年初めの1.04から10月の平均は1.16まで上昇したが、夏以降は上昇の勢いが鈍くなっている。しかし、2026年には再び上昇し、1.20を超える可能性があると予想する。

● まず、実質金利差の面からユーロドルを押し上げる力が働くだろう。2026年はECBよりもFRBの方が利下げを実施する可能性が高いと見られる。また、仮にFRBが利下げをそれほど実施しなくても、米国のインフレ率の方がユーロ圏のインフレ率よりも高まる可能性が高いため、ユーロドルには上昇圧力が働きやすい。

● さらに、累積経常収支の動向から見ると、ユーロ圏の累積経常収支黒字は歴史的な高水準であるため、これまでの米国に向かっていた投資資金が分散する過程でユーロ高圧力が強まる可能性が依然としてある。

● 予測モデルをもとに推計した結果から見ると、ユーロドルは実質金利差の変化だけでなく、これまでのユーロ圏の経常収支黒字の拡大や米国の経済不確実性指数の上昇によって押し上げられる点が軽視できず、2026年にかけて基調的なユーロ高圧力が根強いと判断される。今後、ユーロ圏(特にドイツ)の経済指標やインフラ投資などでもう少し強い動きが出てくると、それらがきっかけとなってユーロ高圧力が再び強まる可能性がある。

ユーロドルはこのまま伸び悩むのか

ドル相場は今年前半にはトランプ関税の影響で下落が懸念されていたが、現在は下げ止まりの動きを見せており、今後の方向性が注目されている。ドルインデックスはユーロの比重が大きいため、ユーロドルに注目することが重要である。ユーロドルの動向は日本株への投資動向にも影響を与える可能性がある点でも重要である。ユーロドルが上昇すると、ユーロ円の一段の上昇を通じて、日本企業の輸出競争力や収益環境を改善し、日本株への投資をサポートすることも考えられる。ここではユーロドルの先行きを展望する。結論を先に述べると、ユーロドルは2026年に1.20を超える可能性が十分にあると予想している。

長期平均値を下回るユーロドル

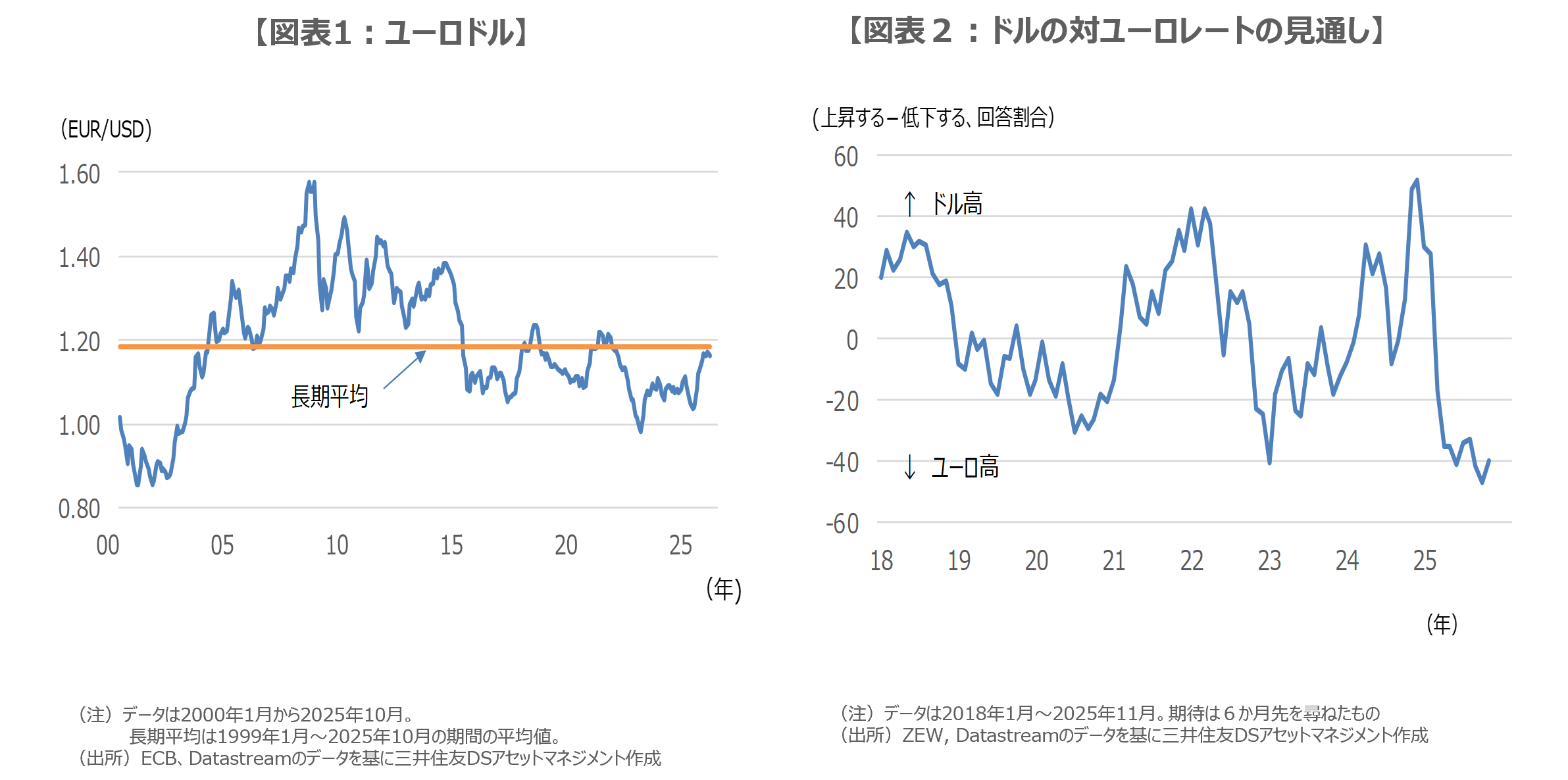

まず、ユーロドルの最近の動きを見ると、2025年初めは1.04だったが、その後はドイツの財政ルールの一部改正の発表などを背景に上昇し、10月の平均は1.16となっている(図表1)。ユーロ導入以来(1999年1月~2025年10月まで)のユーロドルの長期平均値は1.18であるため、現在は長期平均をやや下回っている。今年夏以降、ECBが利下げサイクルをほぼ終了させる中でも、ユーロドルの上昇ペースが鈍くなったのは、フランスの政治リスクも一部影響している可能性があるが、特に米国のAIブームを背景とした米国への資本流入が背景にあるとみられる。しかしながら、ドイツのZEW(欧州経済センター)の調査を見ると、投資家の間では先行きのドル安ユーロ高の期待が依然として根強いことが確認できる(図表2)。

以下ではマクロ的な視点でユーロドルの先行きを考える。為替レートのモデルはいくつもあるが、ここでは比較的単純な伝統的なポートフォリオバランスモデルの枠組みで考える。

このモデルは、投資家が予想収益率だけでなく、為替のリスクを考慮して国際分散投資を行うことを想定している。この枠組みでは為替レートの中長期的な動向を決める要因としては、実質金利差と、リスクプレミアムを左右する要因が特に重要となる。

実質金利差からのユーロ高圧力

第1に、ユーロ圏と米国の金利差の面からみると、ユーロドルは来年にかけて上昇する余地がある。ECBよりもFRBの方が今後、利下げを実施する可能性が高いとみられるからである。

米国のFFレートは2024年秋以降、緩やかなペースで低下し、現在3.75-4.00%であるが、中立金利とみられる水準(3%程度)を依然として上回っている。最近になってFRBの追加利下げが困難であるとの見方があるが、中立金利を上回る政策金利が続くと、金融政策スタンスが引き締め的であるため、景気や雇用情勢が弱くなり、最終的に利下げが必要になる可能性がある。

一方、ユーロ圏の政策金利(預金ファシリティ金利)はFRBよりも速いペースで低下し、現在は中立金利とみられる水準(2%)になっているため、今後、新しい負の経済ショックがない限り、追加利下げの余地が小さい。

ユーロ圏の経済は2026年以降も底堅く推移すると予想される。11月に発表された欧州委員会の見通しによると、ユーロ圏の実質GDP成長率は24年の0.9%から25年1.3%、26年1.2%、27年1.4%となり、潜在成長率近辺かそれをやや上回る伸びが予想されている。特に、2026年はこれまで不振だったドイツの成長率が財政拡張によって上昇する見込みである。また、物価面では、ECBの消費者期待調査によると、消費者の期待インフレ率は1年後、3年後ともに2%をやや上回っており、ディスインフレが進行する懸念は小さい。ユーロ高が進展しても、政府支出の拡大による内需の底堅さが期待できるため、物価の下振れリスクを過度に懸念する必要はないと考えられる。

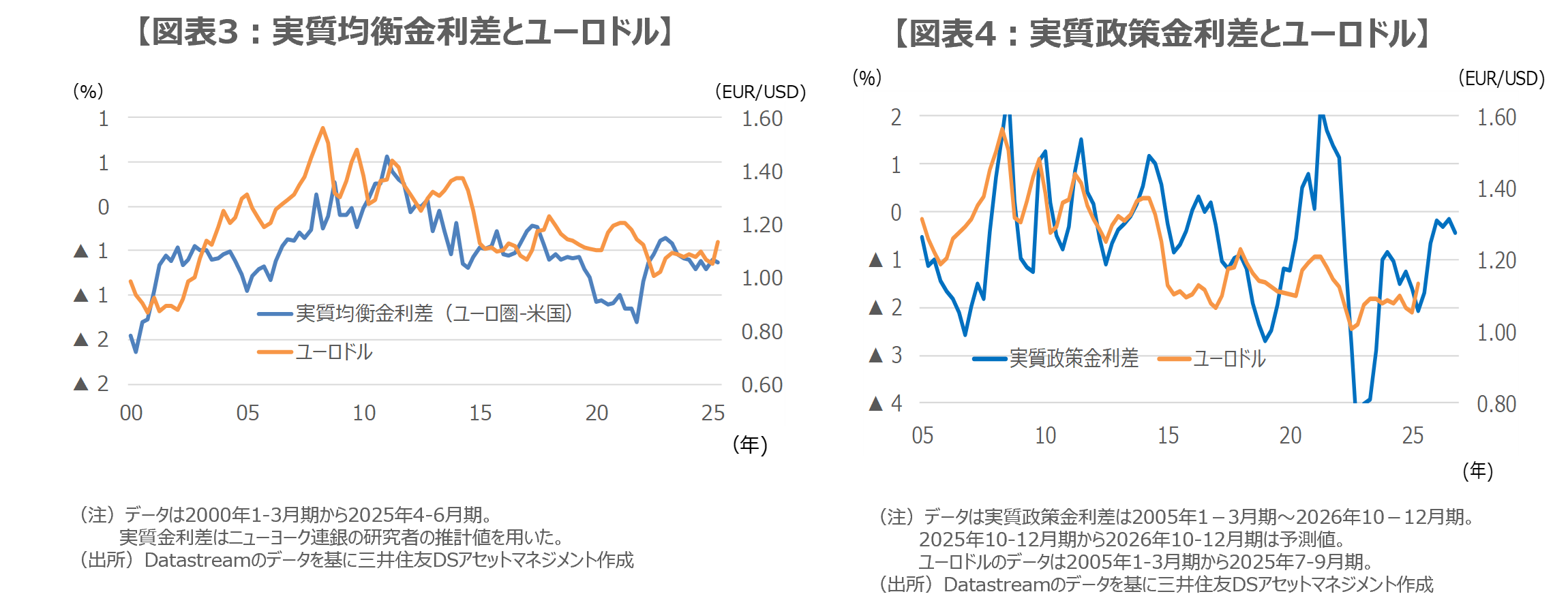

ユーロ圏と米国の実質金利差とユーロドルの関係を見ると、相関が比較的強いことがわかる。例えば、短期の実質均衡金利差とユーロドルはある程度連動している(図表3)。また、政策金利から消費者物価上昇率を引いた実質政策金利差とユーロドルの関係を見ても、金利差(ユーロ圏-米国)が上昇する局面では、ユーロドルが強くなりやすいことがうかがえる(図表4)

先行きの政策金利については、LSEGのコンセンサスによると、ECBの政策金利は2026年末まで据え置きが予想される一方で、FRBは25年12月と26年に2回の利下げ(合計3回)を行う想定になっている。FRBの利下げ回数については議論の余地があるものの、今後、FRBが利下げをすれば、ユーロドルに上昇圧力がかかりやすいことが示唆される。FRBの利下げはすでに為替市場で織り込まれているので、将来、FRBが利下げしてもドル安ユーロ高にならないという見方もあるが、四半期の実際のデータを見ると、政策金利が変化した時期には為替レートが変動しているため、将来、FRBが実際に利下げすれば、ユーロ高圧力が強まる可能性は十分あるだろう。

経常収支黒字によるユーロ高圧力

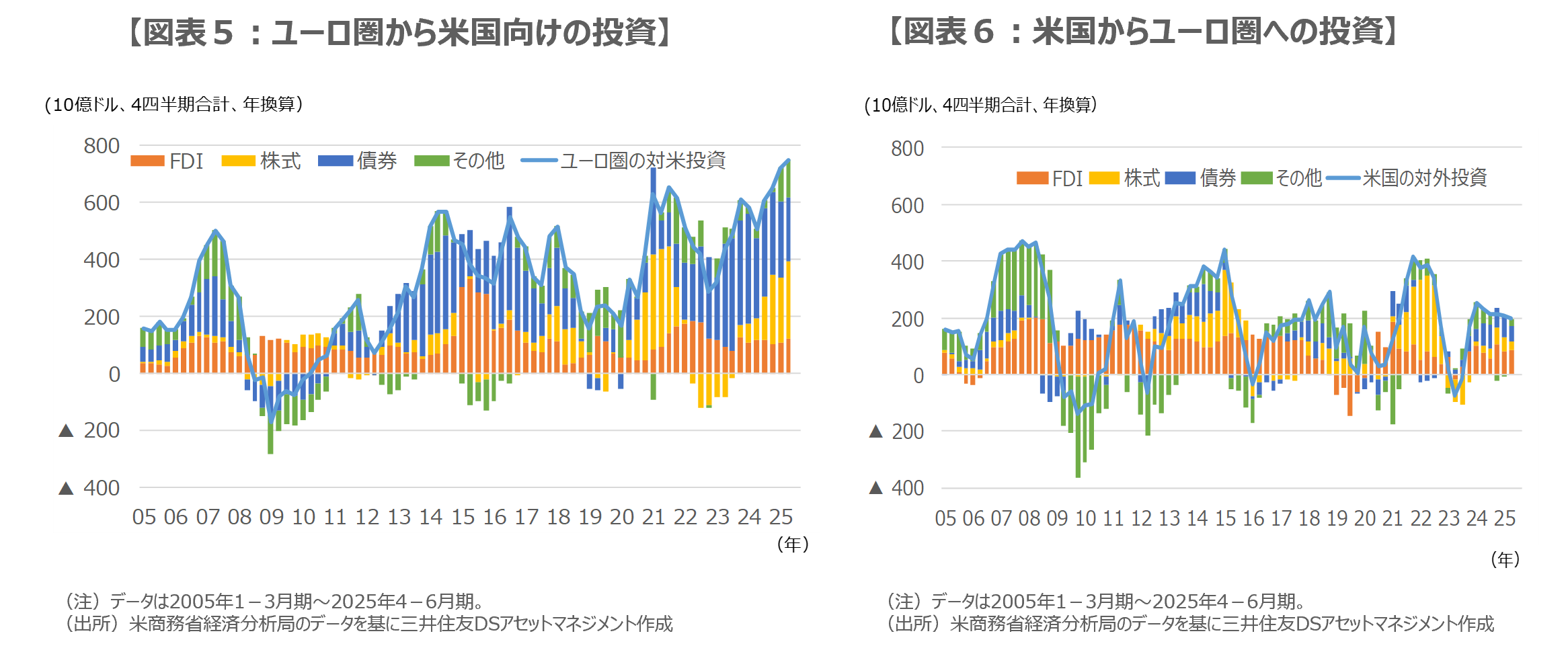

第2に、リスクプレミアムに関連する指標として累積経常収支の動向から見ると、ユーロ高圧力が強まる可能性がある。図表5はユーロ圏から米国向けの投資、図表6は米国からユーロ圏向けの投資の動向を見たものだが、ユーロ圏から米国に投資される方が逆の投資よりも多く、最近は特にユーロ圏から米国向けの株式投資が大幅に増加している。これがドル高圧力の一つになっている可能性がある。しかし、最近の増加ペースは歴史的に非常に大きいため、持続可能ではないとみられる。つまり、これまでの米国に向かっていた投資が分散する過程でユーロ高圧力が強まる可能性が依然としてある。

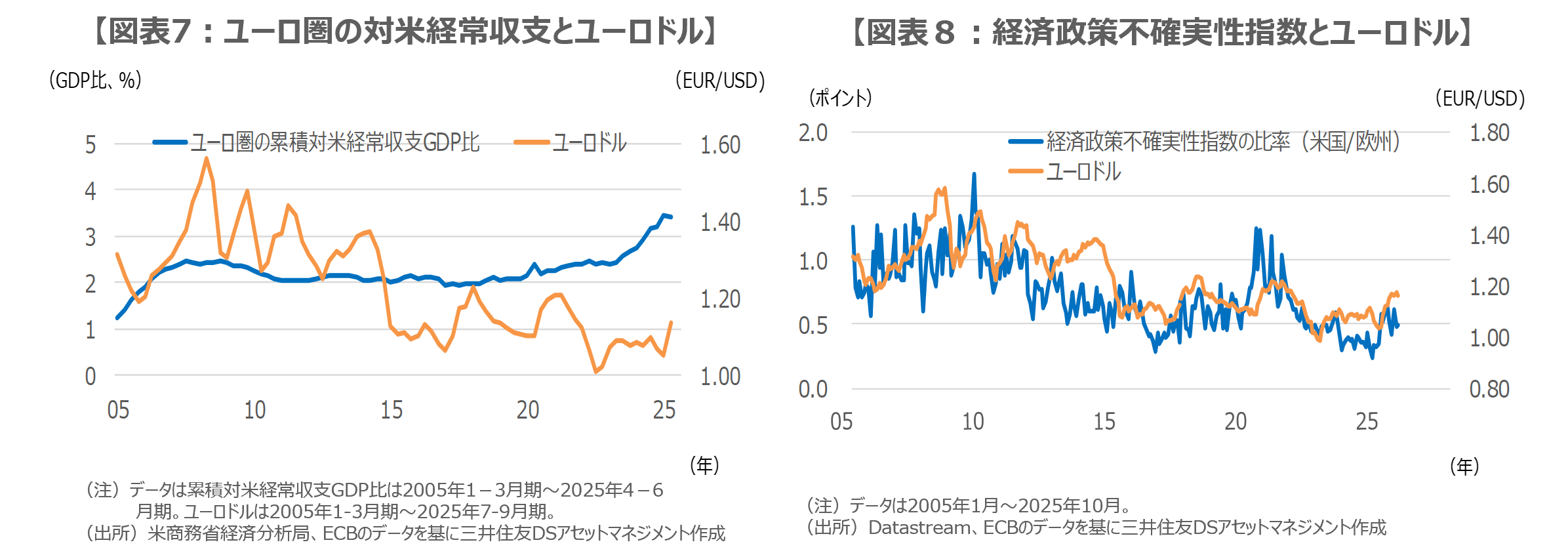

図表7を見ると、2023年以降、ユーロ圏の累積対米経常収支黒字(対米投資残高に相当)の拡大ペースが加速していたが、2025年は経常収支の黒字拡大ペースが減速しており、ドル資産に対するリスクプレミアムを背景としたドル安(ユーロ高)圧力が生じているようにも見える。

ドル資産に対するリスクプレミアムは累積経常収支の規模だけではなく、米国やユーロ圏の経済政策の不確実性などにも左右されると考えられる。図表8で経済政策不確実性指数(米国/ユーロ圏の比率)とユーロドルの関係を見ると、米国の経済政策不確実性指数がユーロ圏に比べて相対的に高まる局面では、ユーロ高になりやすいことがうかがえる。

以上を整理すると、2025年のユーロドルの上昇は、金融政策の違いによる金利差の変化だけでなく、これまでのユーロ圏の対米投資残高の拡大に伴うリスク分散の必要性やトランプ政権の貿易政策に関する不確実性の上昇などが重なって起きている現象であるとみられる。

予測モデルからみると、2026年のユーロドルは1.20を上回る可能性

以上の議論を踏まえて、2026年のユーロドルを簡単なポートフォリオバランスモデルを想定して推計してみた。被説明変数はユーロドル、説明変数は、実質政策金利差(ユーロ圏と米国の実質金利を政策金利から消費者物価上昇率を引いたものと定義)、ドル資産のリスクプレミアムに関連する要因として、ユーロ圏の対米累積経常収支のGDP比と経済不確実性指数の比率(米国/ユーロ圏)を用いた。推計期間はデータが入手可能な2005年4-6月期から2025年4-6月期とした。推計方法は、変数間の長期安定的な関係を想定し、説明変数がタイムラグを伴ってユーロドルに影響を与える効果を考慮したDOLS(ダイナミック最小2乗法)を用いた。長期安定的な関係の存在は共和分検定により確認した。 説明変数の先行きの仮定については、政策金利と消費者物価上昇率は金融市場のコンセンサス(LSEGベース)を用いた。ECBは2026年末まで政策金利を据え置き、FRBは25年末と26年に2回利下げ(今後合計で3回利下げ)するという想定である。経常収支のGDP比は横ばい(現在のペース)、経済不確実性指数は現在の直近値がそのまま続くと仮定した。

推計結果によると、金利差の拡大、対米累積経常黒字の拡大、米国の経済不確実性指数(対ユーロ圏)の上昇はユーロドルを統計的に有意に上昇させることが確認できる。いずれも理論と整合的な結果である。

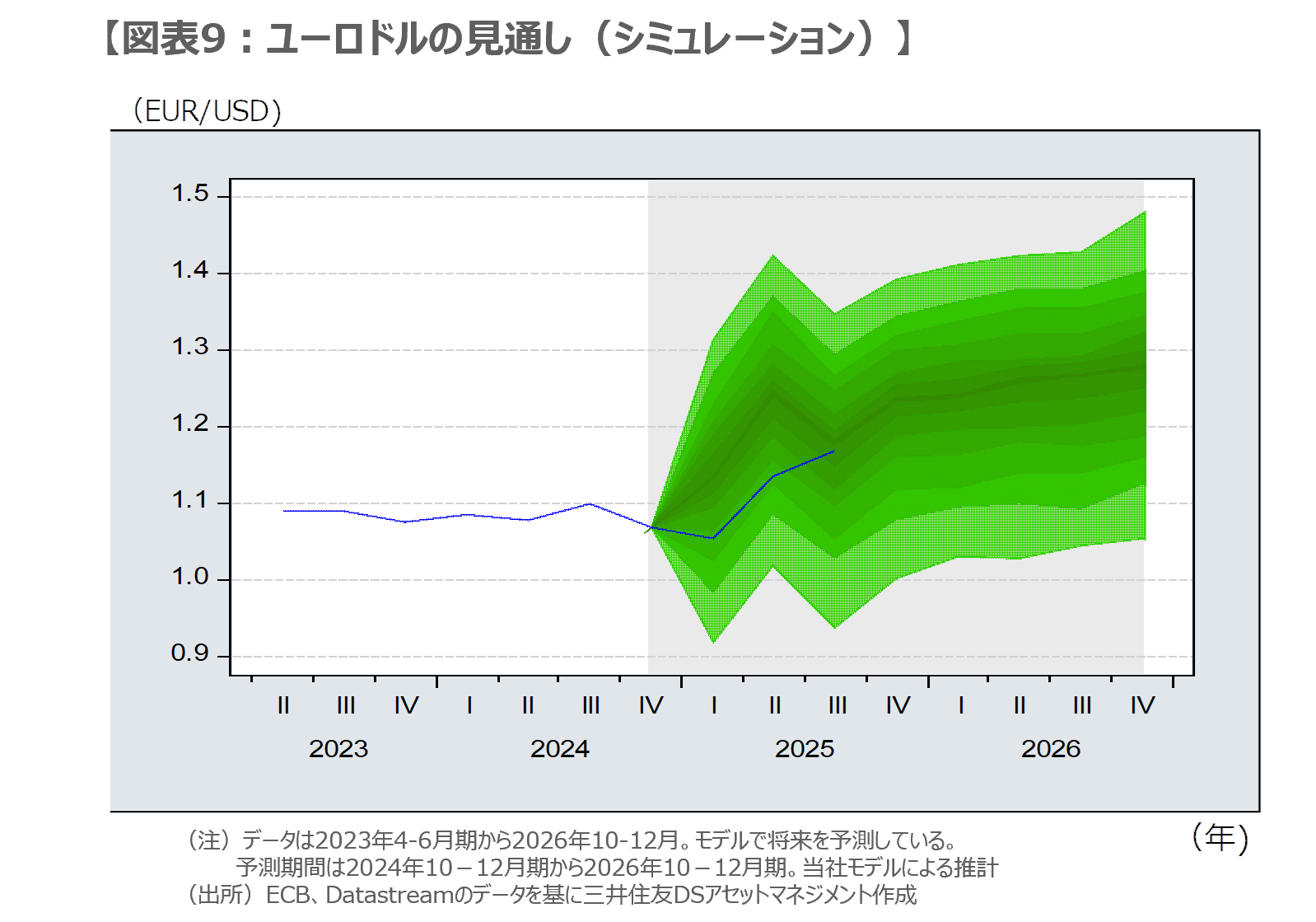

以上の前提のもとで、ユーロドルは今後どう推移するだろうか。図表9は、2026年末にかけてのユーロドルの試算値をファンチャートで示したものである。チャートの色の濃淡は予測分布の確率密度の違いを示しており、濃い部分は確度が高く、薄い部分は不確実性が大きいことを示している。推計結果によると、最も濃い部分の中央値(理論値)は26年1-3月期が1.21であり、26年10-12月期は1.24となる。このように、2026年にはユーロドルは1.20を上回る可能性が示唆される。

なお、仮にFRBが今後26年にかけて利下げを全く実施しない場合には、ユーロ高圧力がその分小さくなるが、その場合でも、ユーロドルの予測の中央値は2026年に1.20を超えるという結果が得られた。政策金利が変化しなくても、消費者物価上昇率は関税の影響によって米国の方がユーロ圏よりも上振れやすいため、2026年10-12月期の実質政策金利差(ユーロ圏-米国)は2024年7-9月期に比べて拡大し、ユーロ高圧力が働くことになる。このモデルによる実証分析の結果を見ると、実質金利差の変化だけでなく、これまでのユーロ圏の経常収支黒字の拡大や米国の経済不確実性指数の上昇がタイムラグを伴ってユーロ高圧力になり得る点も軽視できないと考えられる。

足元のユーロドルは米国のAIブームの評価やFRBの金融政策の先行きに関する不確実性が高まっているために、理論値をやや下回っているが、今後、ユーロ圏(特にドイツ)の経済指標やインフラ投資でもう少し強い動きがみえてくると、ユーロドルは理論値の軌道に戻り、上昇基調が強まるとみている。

リスクシナリオ

以上の推計結果はユーロドルと、金利差、リスクプレミアム関連指標の長期的な関係に注目した議論であるが、最後にモデルの枠組みとは別にリスクシナリオを考えたい。

今後、ユーロドルが上振れる要因としては、ECBが現在よりもタカ派的になり、26年の利上げの可能性が高まるケースである。具体的には、財政拡張の効果が想定以上に強くなり、ドイツのインフラ投資支出や国防支出が拡大し、インフレ圧力が強まるケースである。ユーロ圏の賃金上昇率は鈍化傾向であるとはいえ、歴史的に高い水準であり、サービスのインフレの粘着性が問題になることも考えられる。一方、FRBが現在よりもハト派的になり、利下げペースを拡大させるケースがある。具体的には、米国の雇用が予想以上に弱くなったり、関税のインフレ圧力が想定よりも小さくなるケースが考えられる。また、FRBの独立性が低下するケースである。新興国を中心としたドル資産離れの動きが強まり、欧州の投資家がドル資産の価格下落を懸念して、米国への投資の動きを弱めるケースもある。ユーロ圏の投資家が保有する米国資産の規模はすでに大きいため、米国発の負のショックによって米国資産のリスクプレミアムが高まると、為替レートに想定よりも大きな影響を与える可能性がある。

一方、ユーロドルが下振れる要因としては、金融政策の面では、上記とは逆にECBのハト派化、FRBのタカ派化が考えられる。ECBがハト派的になるケースとしては、ロシアとの緊張など地政学リスク上昇やAIバブルの崩壊によってグローバルな金融市場が大幅に調整するケースなどが想定される。一方、FRBがタカ派的になるケースとしては、関税による米国景気や雇用情勢の悪化が想定よりも小さいケースや、AI投資による経済の押し上げが予想以上に持続したり、インフレへの懸念を強めるケースなどである。

ユーロドルの大幅上昇は困難でも、1.20台はあり得るシナリオ

このように、ユーロドルを左右する要因は複数存在するため、正確に予測することは簡単ではないが、ユーロドルは中長期的にみた場合には金利差だけで決まっているわけではなく、これまでのユーロ圏の米国への投資動向や経済政策のあり方にも影響されることに注意しておくことが重要であると考えられる。

ユーロドルが本格的な上昇トレンドに入り、1.30以上が視野に入るためには、EU統合の深化(例えば、資本市場の自由化の加速やEU共同債の発行拡大など)が必要であり、それにはまだ時間を要する見込みである。しかし、今後1年程度のうちに、ユーロドルが1.20を上回っていくことは現実的なシナリオであろう。

マクロ調査グループヘッド

西垣 秀樹