財政の中長期シミュレーション~減税と財政のサステイナビリティ

2025年10月9日

●日本は巨額の債務残高を抱えているが、世論では減税への関心は強い。夏の参院選では減税を掲げた野党が与党を過半数割れに追い込み、金融市場では財政への懸念が強まる場面もみられた。さらに、自民党総裁選は積極財政派の高市氏が勝利した。高市氏は所得税を見直す考えを示している。

●本稿では減税が財政のサステイナビリティに与える影響に焦点を当てた。財政のサステイナビリティの評価には、債務残高・GDP比を用いた。債務残高・GDP比の持続的な上昇は、債務履行能力の低下に歯止めがかからないことを意味する。そうした事態を回避することを財政がサステイナブルであると定義した。

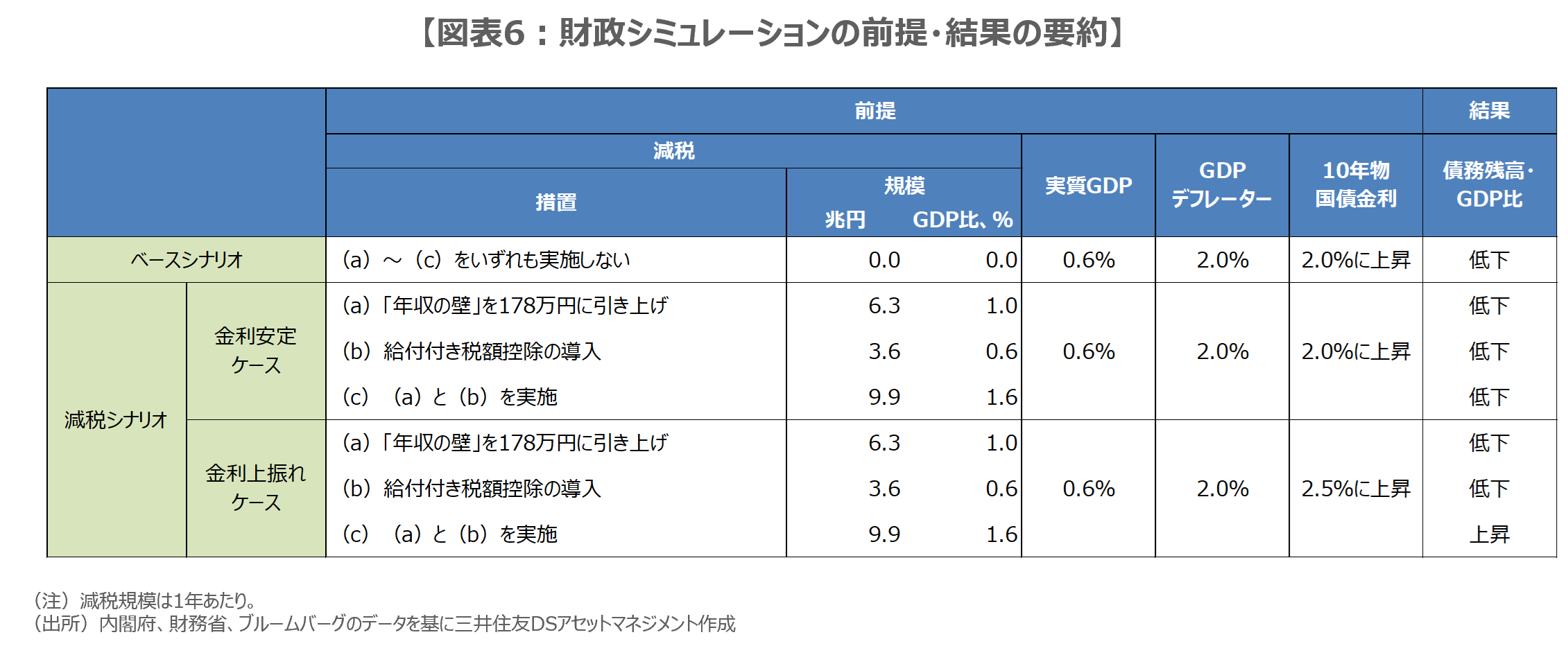

●減税については、(a)「年収の壁」を178万円に引き上げ(減税規模6.3兆円程度)、(b)給付付き税額控除の導入(同3.6兆円程度) 、(c)(a)と(b)を実施(同9.9兆円程度)、を取り上げた。金利安定ケースでは、(a)~(c)のいずれも債務残高・GDP比の低下が続き、財政はサステイナブルである。一方、金利上振れケースでは、(c)は債務残高・GDP比が上昇に転じるため、財政はサステイナブルではなくなる。なお、債務残高・GDP比が横ばいになる減税規模を財政サステイナビリティの閾値として試算すると、金利安定ケースは15兆円程度、金利上振れケースは8兆円程度になる。

減税が財政のサステイナビリティに与える影響に焦点を当てる

日本は巨額の債務残高を抱えている。「中長期の経済財政に関する試算」(内閣府、2025年8月)によれば、2024年度末の債務残高(国・地方ベース)は1242兆円に上る。

しかし、世論では減税への関心が強い。夏の参院選では減税を掲げた野党が与党を過半数割れに追い込み、金融市場では財政への懸念が強まる場面もみられた。さらに、自民党総裁選は積極財政派の高市氏が勝利した。今回の総裁選では高市氏は「責任ある積極財政」を掲げ、財政拡張を強く主張してきたこれまでの姿勢をやや軟化させた。しかし、長い目で見れば、そうした姿勢を再び強硬化するリスクは排除できない。高市氏は所得税を見直す考えを示しているが、それが大規模なものになれば、財政への影響は無視できなくなる。そこで、本稿では減税が財政のサステイナビリティに与える影響に焦点を当てた。

財政のサステイナビリティが重要なのは、金融市場からの信認を確保するためである。金融市場からの信認が低下すると、金利が急騰する恐れがある。日本の債務残高は巨額であるため、金利の急騰は債務残高の大幅増加を招きうる。それが更なる信認低下につながれば、金利上昇と債務残高増加という悪循環を陥りかねない。そうした状況になれば、株式市場や為替市場にも影響が及びかねない。

財政のサステイナビリティの定義

財政のサステイナビリティの評価には、債務残高・GDP比を用いる。この比率は国の経済規模に対する債務残高の大きさを示しており、財政運営において重要な指標とされることが多い。債務残高・GDP比は債務履行能力の目安にもなるが、この比率が持続的に上昇することは債務履行能力の低下に歯止めがかからないことを意味する。本稿では、そうした事態を回避することを財政がサステイナブルであると定義する。

債務残高・GDP比の現状

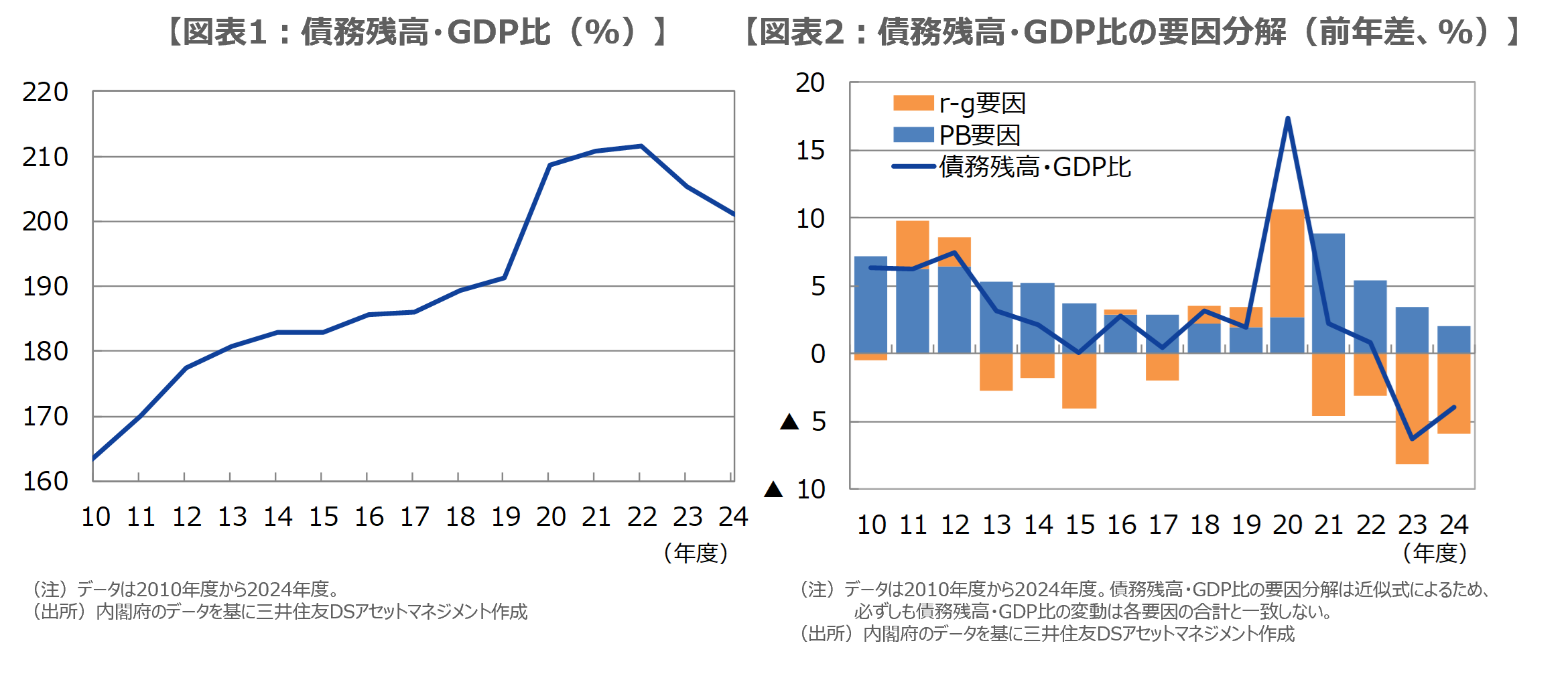

債務残高・GDP比の先行きを考察する前に現状を確認する。「中長期の経済財政に関する試算」によれば、債務残高・GDP比(国・地方ベース)は長期間にわたって上昇基調を辿り、2022年度末に211.6%となった(図表1)。しかし、2023年度末に205.3%、2024年度末に201.3%と2年連続で低下した。依然として高水準ではあるが、足元では低下している。この背景を探るために、債務残高・GDP比を要因分解する(図表2)。債務残高・GDP比の変化は以下の式で近似できる。

債務残高・GDP比の前年差=(債務の実効金利-名目GDP成長率)×債務残高・GDP比+PB赤字・GDP比

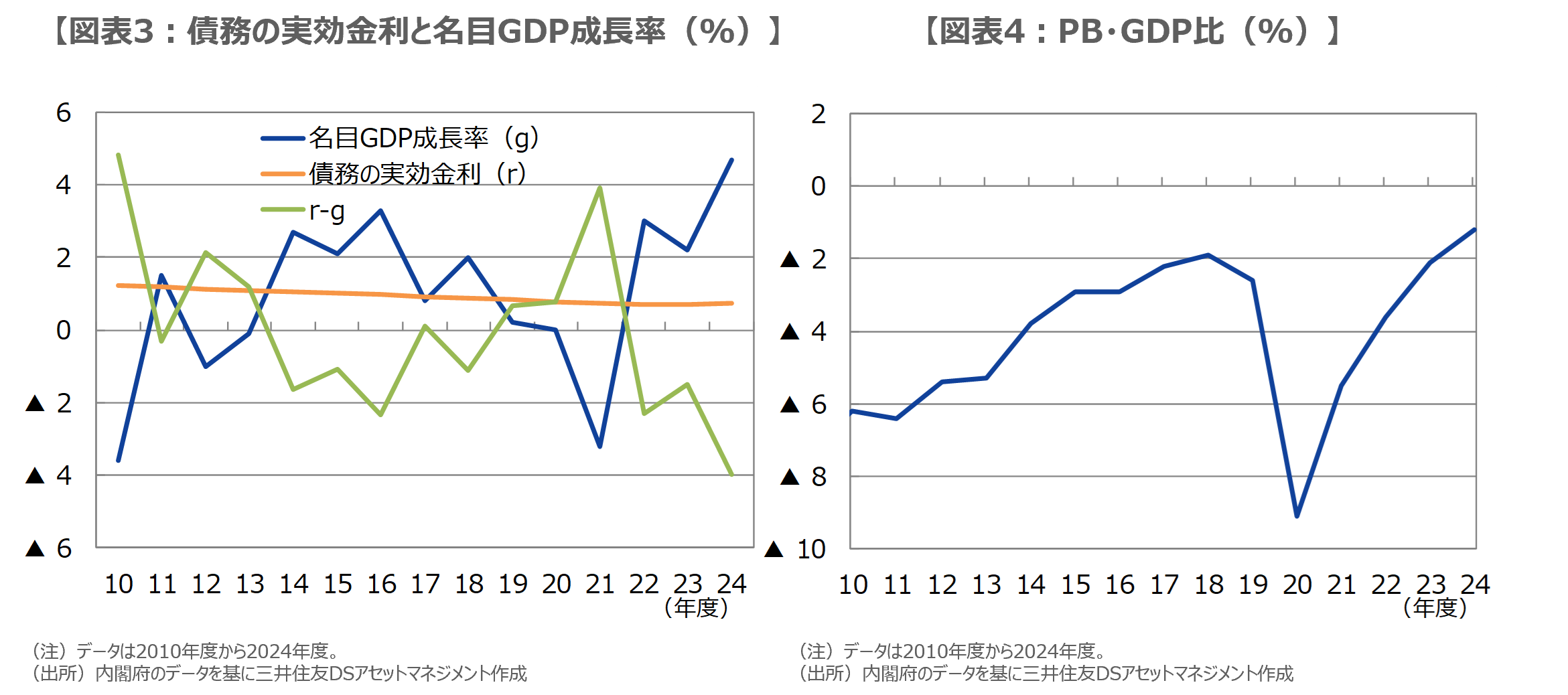

右辺の第1項を「r-g要因」(r=債務の実効金利=利払い費/債務残高、g=名目GDP成長率)、第2項を「PB要因」(Primary Balance)とすると、最近の債務残高・GDPの低下を主導したのは「r-g要因」であり、これはインフレ転換による名目GDP成長率の大幅な上昇を反映している(図表3)。PB・GDP比は依然としてマイナスであり、「PB要因」は債務残高・GDP比を押し上げるものの、「r-g要因」による押し下げがそれを大きく上回る(図表4)。

ベースシナリオ

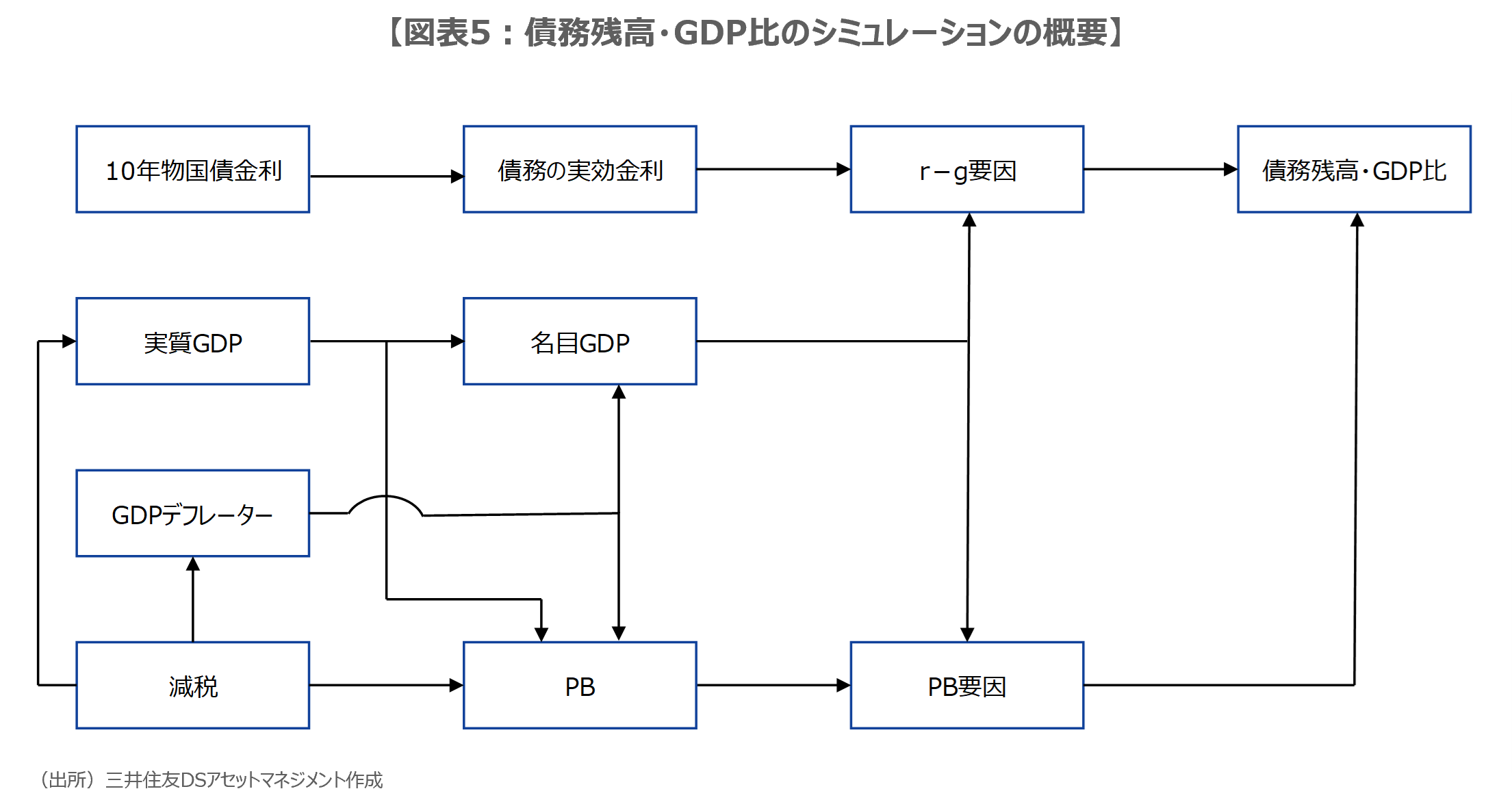

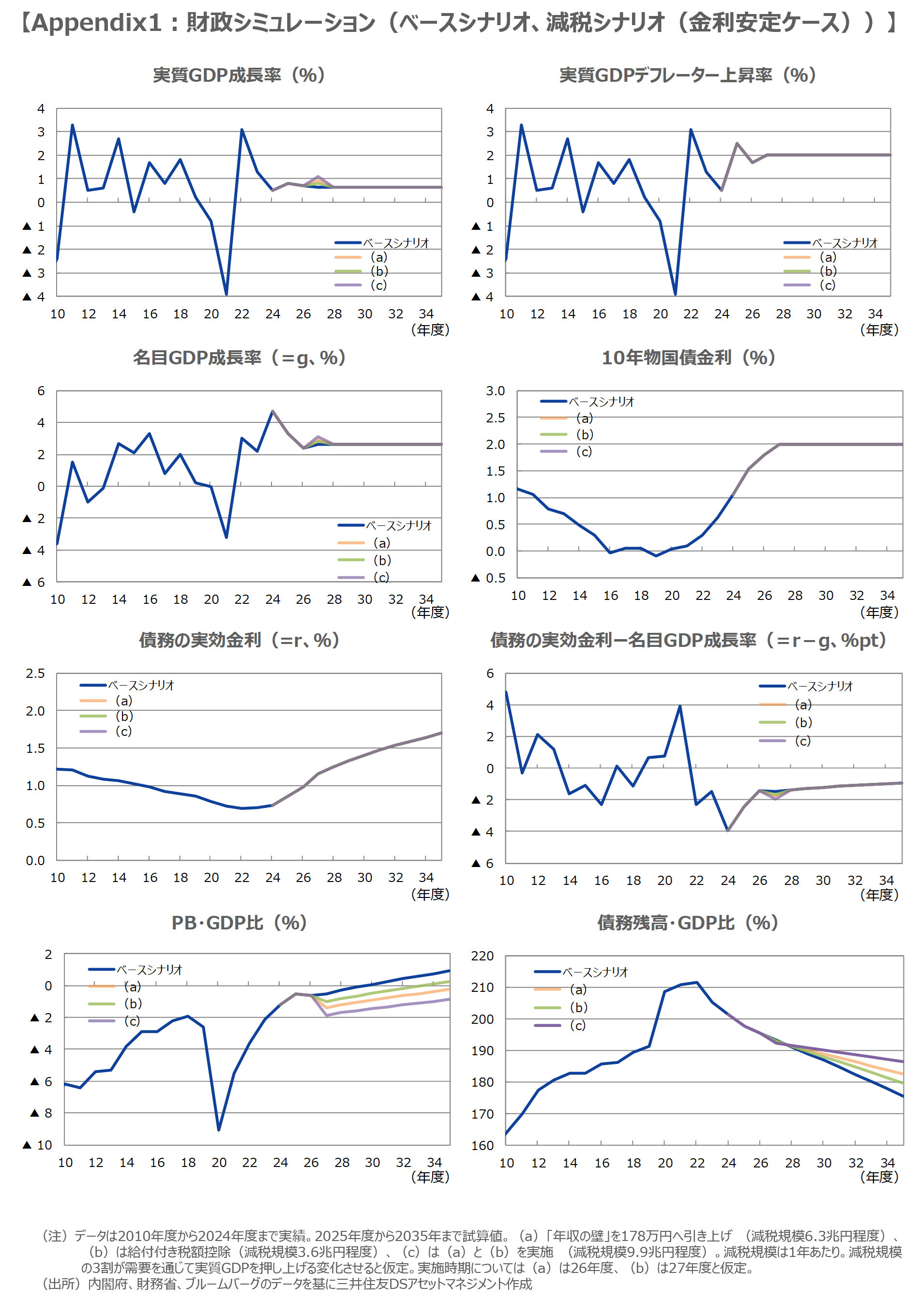

先行きについては、実質GDP、GDPデフレーター、10年物国債金利(以下、長期金利)、減税の前提に基づいて2035年度末までの債務残高・GDP比をシミュレーションする。その概要は図表5の通りである。

まずは、実質GDP、GDPデフレーター、長期金利のみの影響を考慮したベースシナリオを考える。

シミュレーションの前提と結果のポイントは図表6にまとめた(グラフはAppendix 1)。前提については、実質GDP成長率は潜在成長率並みの0.6%、GDPデフレーターは2%の物価上昇率を想定した。これにより名目GDP成長率は2.6%になる(ただし、25年度、26年度は弊社短期見通し、Appendix 1)。

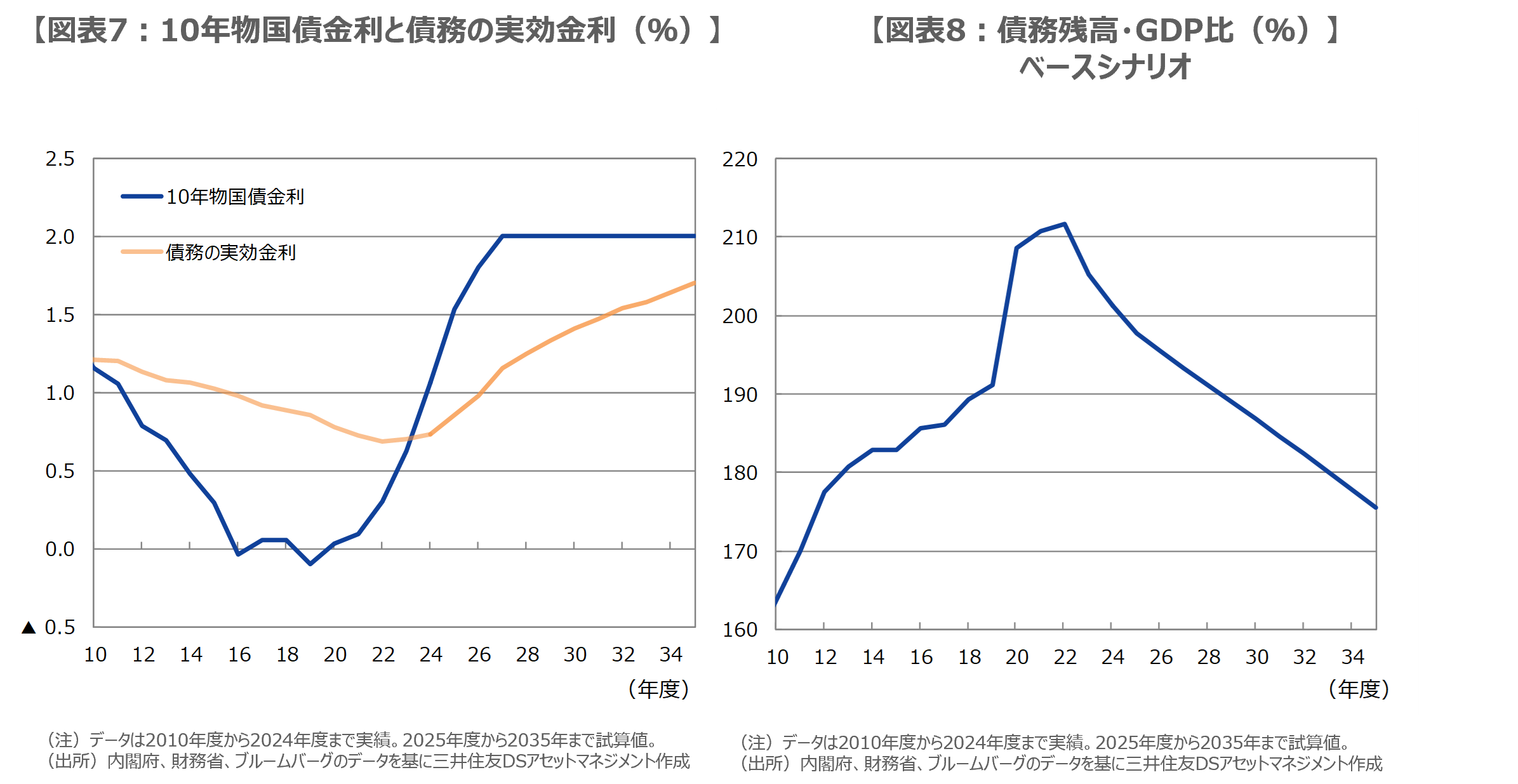

長期金利については、2027年度にかけて2%に上昇するという前提を置いた。弊社は、日銀が2%の物価安定の目標の達成に自信を深め、2027年度にかけて政策金利を1.25%まで緩やかに引き上げると想定している。こうした中、長期金利は金利先高観を背景に当面上昇基調を辿ると考えられる。長期金利の上昇に伴い、実効金利は1%台後半まで上昇すると見込まれるが、上昇ペースは長期金利と比べると緩やかである(図表7)。これは、実効金利が低金利の既発債の影響も受けるためであり、高金利の新規債の影響は徐々に反映される。

ベースシナリオでは債務残高・GDP比の低下が続くため、財政はサステイナブルといえる(図表8)。実効金利は上昇するものの、名目GDP成長率は比較的高い。こうした中、「r-g要因」の押し下げは弱まりつつも、「PB要因」を引き続き上回る。

減税シナリオ(金利安定ケース)

次に、減税シナリオを考える。これはベースシナリオに減税を加えたものである。シミュレーションの前提と結果のポイントは図表6に示した(グラフはAppendix 1)。

前提については、実質GDPとGDPデフレーターは減税による短期的な変動(Appendix 1注)を考慮したが、中長期的にはベースシナリオと同じとした。長期金利もベースシナリオと同じである。

減税については、以下の3つの前提を設定した(いずれも恒久的措置とする)。

(a)「年収の壁」を178万円に引き上げ

(b)給付付き税額控除の導入

(c)(a)と(b)を実施

(a)の減税規模(1年あたり、以下同様)は6.3兆円程度とみられる。ここでいう「年収の壁」の引き上げは、所得税の基礎控除額などの引き上げを意味する。2025年度の税制改正で非課税枠は103万円から160万円に引き上げられたものの、年収制限が設けられたため、減税効果は限定的であった。高市氏は手取りを増やすために「年収の壁」を見直す考えを示している。(a)は国民民主党の案であり、高市氏の具体的な見直し案は現時点で不明だが、仮に同党を連立政権に引き込む場合は、高市氏が(a)を受け入れる可能性がある。

(b)の減税規模は3.6兆円程度とした。高市氏は給付付き税額控除を「中所得、低所得の方々を応援する方法だとし、その実現に意欲を示している。給付付き税額控除は、所得減税と給付を組み合わせることで低所得者の逆進性を緩和するものである。与党と立憲民主党は、この制度設計に向けて協議を続けてきた。立憲民主党のプロジェクトチームは、1人あたり4万円を給付し、所得に応じて課税という原案をまとめ、その規模を3.6兆円程度と試算した。(b)ではこの規模を参考にした。

(c)は(a)と(b)を実施するというもので、減税規模は9.9兆円程度とした。

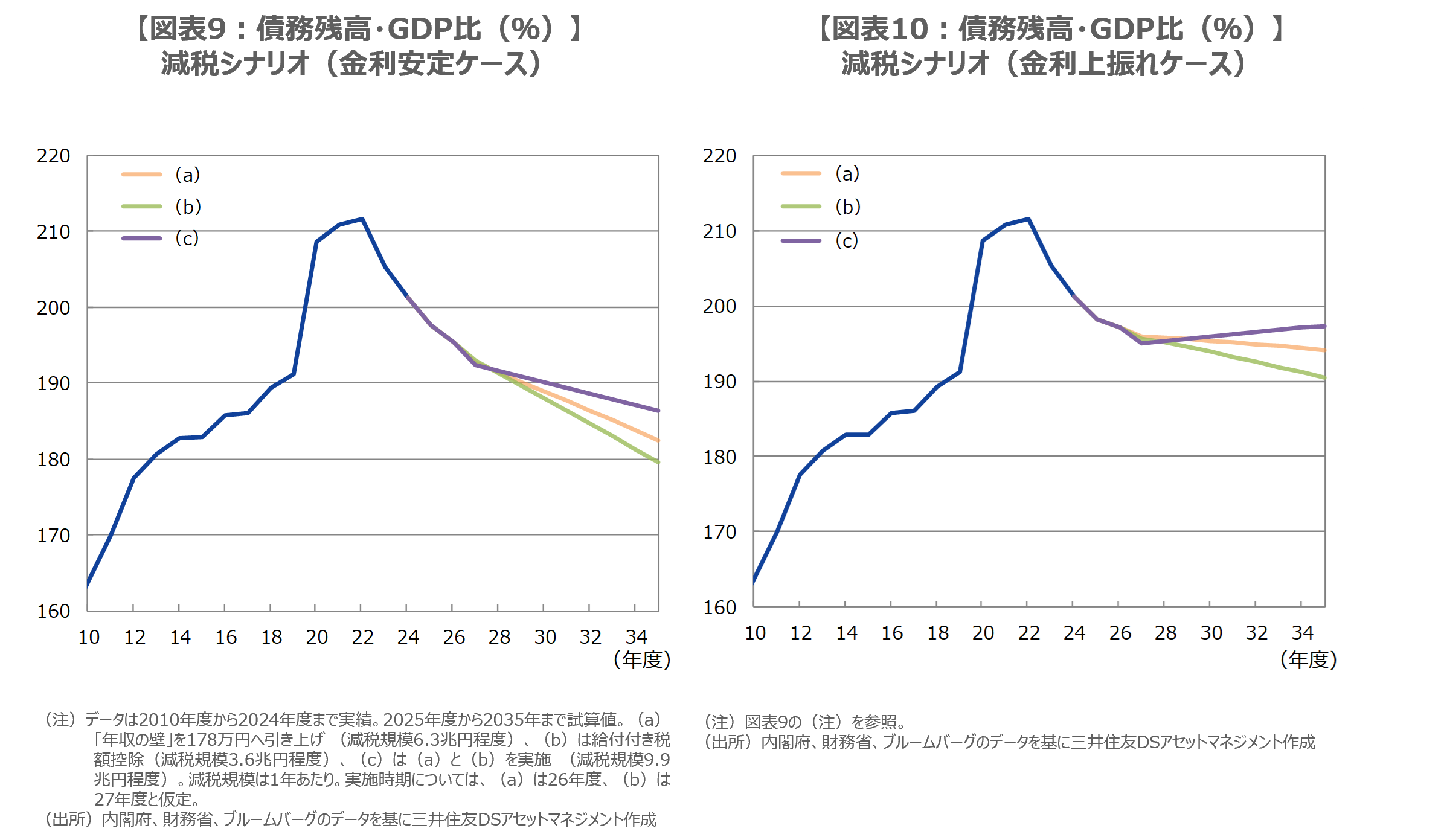

シミュレーション結果は図表9の通りである。 (a)~(c)のいずれも債務残高・GDP比の低下が続く(図表8)。減税は主に「PB要因」を通じて債務残高・GDP比を押上げるものの、「r-g要因」の押し下げが上回るため、債務残高・GDP比は低下する。

減税シナリオ(金利上振れケース)

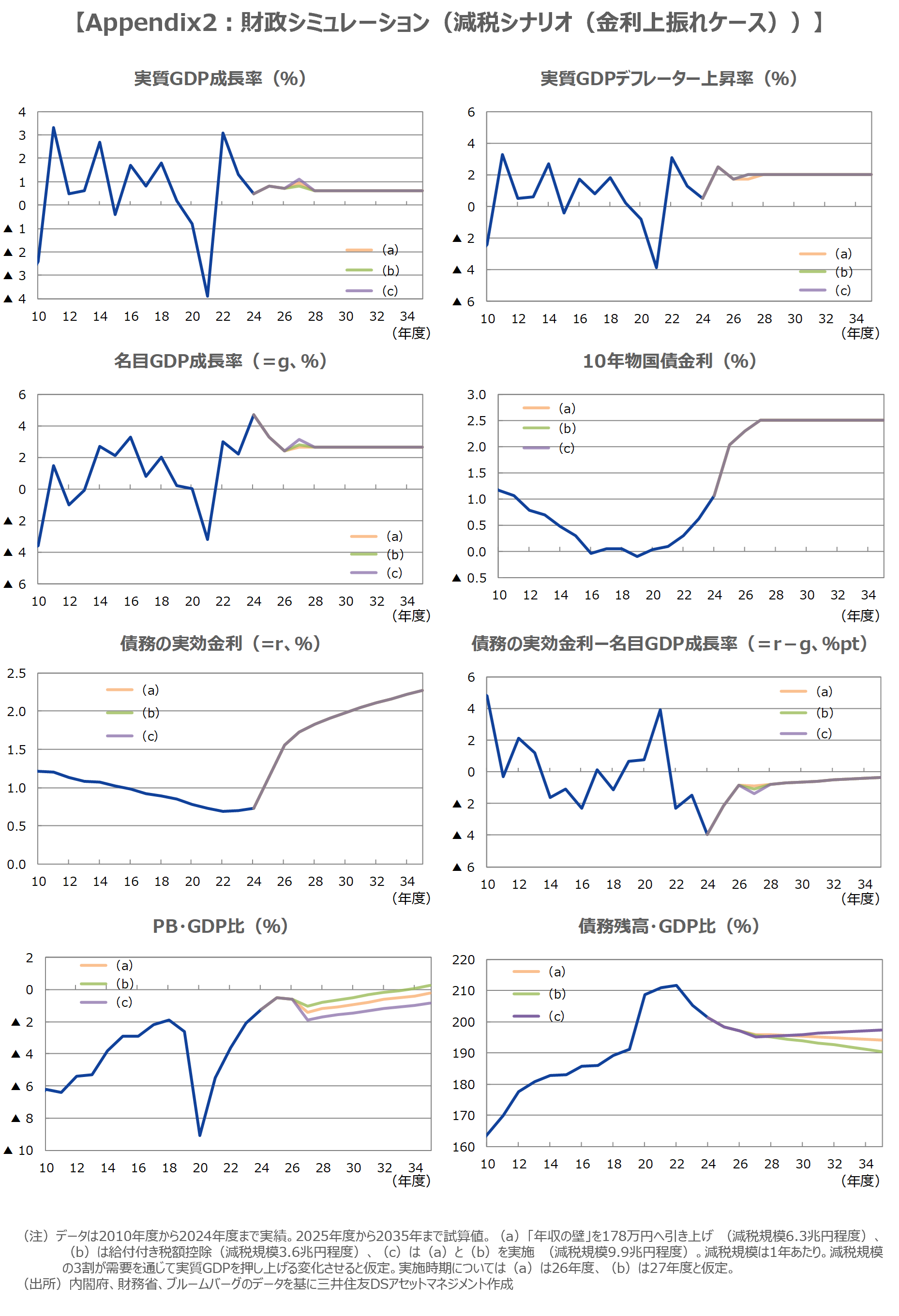

ここまでのシミュレーションは、減税が長期金利に影響を及ぼさないという前提を置いており、金利安定ケースである。一方、例えば減税によって財政懸念が強まり、長期金利のリスクプレミアムが上昇する場合はどうなるだろうか。金利上振れケースのシミュレーションの前提と結果のポイントは図表6に示した(グラフはAppendix 2)。前提の変更点は、長期金利が金利安定ケース対比50bp上振れると想定したことである。

このように金利が上振れるケースにおいても、(a)、(b)は債務残高・GDP比の低下が続く(図表10)。これは、金利の上昇によって「r-g要因」による押し下げは弱まるものの、「PB要因」の押し上げを引き続き抑え込めるためである。他方、(c)は「PB要因」による押し上げが大きくなり、債務残高・GDP比は上昇に転じる。

総括

減税シナリオを総括する。金利安定ケースでは(a)~(c)のいずれも債務残高・GDP比の低下が続き、財政はサステイナブルである。

金利上振れケースでは(c)は債務残高・GDP比が上昇に転じるため、財政はサステイナブルではなくなる。これは(a)「年収の壁」の引き上げと(b)給付付き税額控除の導入を同時に実施し、長期金利が上振れると、財政のサステイナビリティが損なわれることを意味する。一方、(a)、(b)は債務残高・GDP比の上昇を回避できるため、これらを同時に実施しなければ、財政はサステイナブルである。

なお、債務残高・GDP比が横ばいになる減税規模を財政サステイナビリティの閾値として試算すると、金利安定ケースは15兆円程度、金利上振れケースは8兆円程度になる。(a)の減税規模は6.3兆円程度と、金利上振れケースでは閾値に近く、債務残高・GDP比の低下ペースはかなり緩やかになる。こうした中、政府が財政の健全性を意識すれば、歳出拡大や他の減税の余地が乏しくなる可能性がある。また、本稿では金利上振れケースにおける長期金利の上昇を金利安定ケース比で+50bpと想定した。長期金利が一段と大きく上振れる場合は、(a)でも債務残高・GDP比が上昇し、財政のサステイナビリティが損なわれるリスクがある。

シニアエコノミスト

髙橋 泰洋