先月のマーケットの振り返り(2017年7月)【マンスリー】

2017年8月2日

1.概観

| トピックス |

(1)イエレンFRB議長は2018年2月に任期満了を迎えます。 (2)黒田日銀総裁も2018年4月に任期満了を迎えます。 |

|---|---|

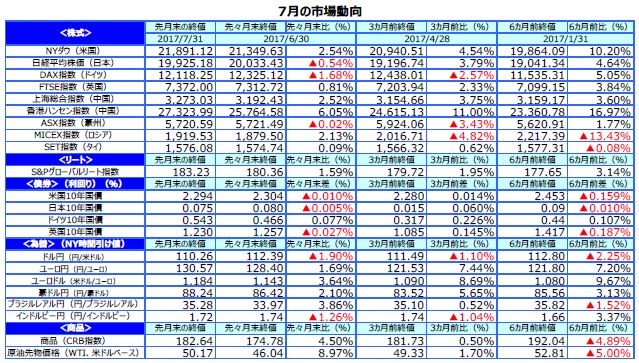

| 株式 |

米国の株式市場は、堅調な企業業績や原油価格の上昇を支えに、S&P500種指数が26日、NYダウは31日に史上最高値を更新しました。 欧州の株式市場は、ユーロ高が進行したため下落しましたが、ロンドン市場では原油高から資源株等が買われました。 日本の株式市場は、米トランプ政権の先行き不透明感が強まったこと等によるドル安・円高や、安倍政権の支持率低下が相場の重石となりました。 |

| 債券 | 米国の長期金利は、FOMC声明文のハト派的な内容等の好材料と、雇用統計等の景気指標の上振れという悪材料の綱引きとなり、狭いレンジでもみ合いました。欧州の長期金利は、ECB高官のタカ派的発言により月の前半に上昇しましたが、後半はユーロ圏のインフレ率鈍化等を受けて低下しました。 |

| 為替 | 円の対米ドル相場は、オバマケア見直しの遅れ等から上昇しましたが、対ユーロ相場はECBの金融政策正常化開始の思惑で下落しました。 |

| 商品 | 原油先物価格は、石油輸出国機構(OPEC)と非OPEC主要産油国との協調減産等による需給改善期待から買いが優勢となり、上昇しました。 |

(出所)Bloomberg L.P.のデータを基に三井住友アセットマネジメント作成

2.トピックス

(1)イエレンFRB議長は2018年2月に任期満了を迎えます。

<注目点>

米連邦準備制度理事会(FRB)のイエレン議長は2018年2月に任期満了を迎えます。時期的に、市場では、後任人事への関心が高まりつつあります。今から4年前、当時、バーナンキ議長の後任候補として早くから名前があがったのは、サマーズ元米財務長官でした。しかしながら、2013年7月頃から民主党議会にイエレン副議長を推す動きが強まり、オバマ米大統領は2013年10月9日にイエレン副議長を次期議長に指名しました。現在、次期議長と目される有力候補の顔ぶれは右下の図表の通りです。

<ポイント>

有力候補のなかでは、ゲーリー・コーン氏が指名された場合、金融政策手腕が未知数であることなどから、市場の反応がやや懸念されます。学者およびFRB出身のグレン・ハバード氏ら3名は、低金利環境の長期化に批判的という点で共通しており、政策スタンスは明確です。またイエレン議長が再任された場合は、政策の一貫性が保たれます。そのためグレン・ハバード氏ら3名のいずれかが指名された場合、あるいはイエレン議長が再任された場合、市場は比較的落ち着いた動きになると思われます。今後、後任人事を巡る共和党議会やトランプ米大統領自身の言動は要注目です。

(2)黒田日銀総裁も2018年4月に任期満了を迎えます。

<注目点>

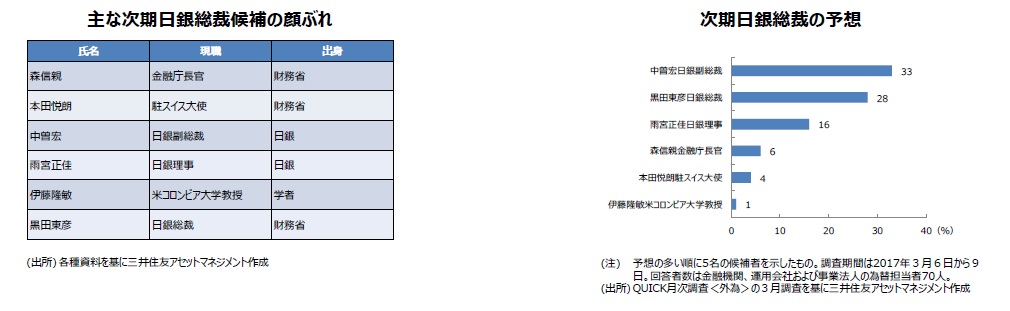

日銀の黒田東彦総裁は2018年4月8日に5年の任期満了を迎えます。そのため、次の日銀総裁に誰が任命されるかについても、市場の注目が集まっています。日銀総裁および副総裁の任命については、まず政府が人事案を衆参両院それぞれの議院運営委員会に提出し、衆参両院の本会議で承認を得た上で、内閣が任命するという流れになります。なお、黒田総裁の人事案が国会に提出されたのは2013年2月28日でした。現在、次期日銀総裁として有力視されている候補者の顔ぶれは、左下の図表の通りです。

<ポイント>

株式会社QUICKが、証券会社や銀行など、外為市場関係者を対象に、毎月実施している市場心理調査「QUICK月次調査<外為>」の3月調査によれば、外為市場関係者のほとんどが、次期総裁は日銀出身者(黒田総裁の再任を含む)になるとみています。この背景には、金融政策の一貫性が保たれるためには、現在の総裁、副総裁、理事のなかから次期総裁が選ばれることが最も好ましいという考えがあるように思われます。なお弊社では、今回の人事案は、年末から年明けに政府から提出される可能性が高いと考えています。

3.景気動向

<現状>

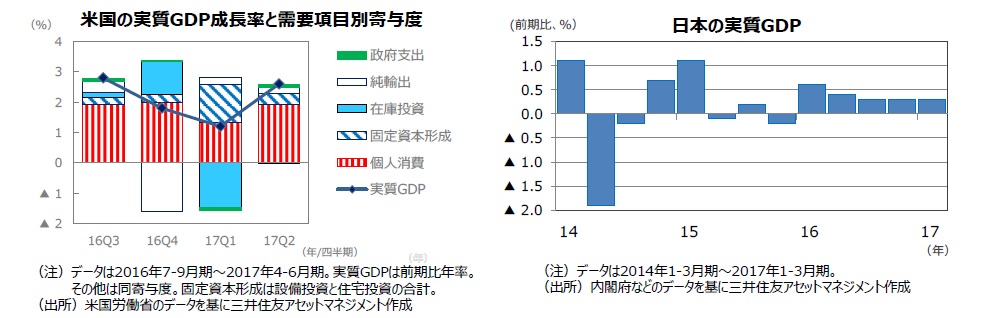

米国は、4~6月期の実質GDP成長率(速報値)が前期比年率+2.6%となり、前期の同+1.2%から加速しました。

欧州は、雇用増や金利低下等による内需の回復に支えられて、堅調に推移しています。

日本は、輸出の回復が緩やかになりつつありますが、消費活動が堅調に推移しています。

中国は、景気過熱感が後退しつつあります。

豪州は、資源セクターが軟調ですが、非資源セクターが景気を下支えしています。

<見通し>

米国は、個人消費の安定した拡大により緩やかな成長を維持する見込みです。トランプ大統領の景気対策の効果は18年から本格化する見通しです。

欧州は、金融政策と財政政策の支援を受け、内需を牽引役に緩やかな景気拡大が続く見通しです。

日本は、世界的な景気拡大や政府の経済対策に支えられ、緩やかな回復を続ける見通しです。

中国は、景気の過熱感が収まり、安定した拡大軌道に乗ると予想されます。

豪州は、17年後半から資源セクターを含め設備投資の調整が一巡し、景気は拡大のペースを速める見込みです。

4.企業業績と株式

<現状>

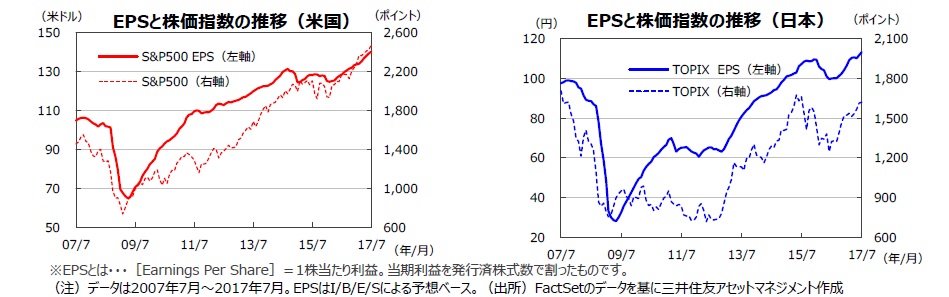

S&P500指数の17年7月の1株当たり予想利益(EPS)は140.16ドル(前年同月比+9.1%)と10カ月連続で過去最高を更新しました。一方、東証株価指数(TOPIX)の予想EPSは113.08円(同+13.3%)と、6月の同+12.1%に続き2カ月連続で二桁の伸びとなりました。米国株式市場は、S&P500指数、ナスダック総合指数が26日に史上最高値を更新、NYダウも31日に史上最高値を更新しました。上旬は経済指標の上振れから金融セクターやエネルギーセクターが選好され、中旬以降は業績拡大期待から情報関連セクターが株式市場をけん引しました。日本株式市場は、日米金融政策の方向性の違いを反映して円安が進んだことから上昇する場面もありましたが、米トランプ政権の行方に不透明感が増したこと等によるドル安・円高の進展や安倍政権の内閣支持率の低下などが嫌気され、こう着感が強まりました。月末は再び2万円台を割って引けました。

<見通し>

S&P500指数採用企業の17年予想EPSは前年比+11.5%、18年は同+11.0%となる見通しです(トムソン・ロイターズI/B/E/S、17年7月31日時点)。一方、日本の17年度予想経常増益率は前年度比+11.0%と2桁の増益、18年度が同+8.4%の増益見通しです(東証1部除く金融、QUICKコンセンサスベース、17年7月31日時点)。米国株式市場は上値が抑制されそうです。企業業績は堅調なものの増益ペースは鈍化する見通しで、当面踊り場的な展開になると見られます。日本株式市場は、第1四半期(4-6月期)の決算における企業業績の上振れ(収益力の底堅さを確認)などから堅調な推移が期待されます。

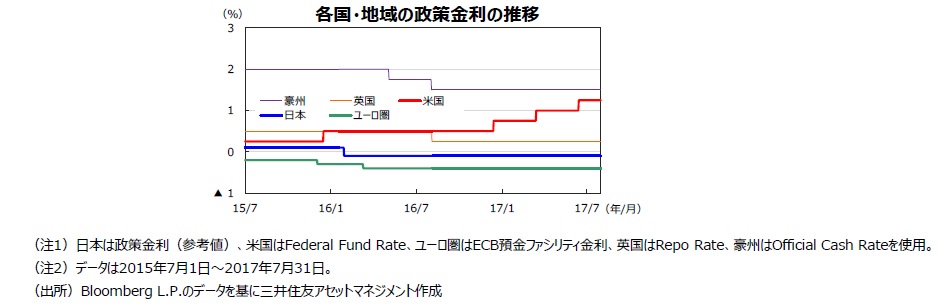

5.金融政策

<現状>

米連邦準備制度理事会(FRB)は、7月25日~26日に開催された米連邦公開市場委員会(FOMC)で、政策金利(FFレート)の誘導レンジを1.00%~1.25%で据え置くことを決定しました。一方、FRBのバランスシート縮小については、「比較的早期」に着手する予定と述べました。欧州中央銀行(ECB)は、7月20日の理事会で現行の金融政策維持を決定し、政策金利、預金ファシリティ金利をそれぞれ0.00%、▲0.40%に据え置きました。量的緩和政策については、購入規模を600億ユーロとし、少なくとも17年12月末まで続ける予定です。日本銀行は7月20日に開催した金融政策決定会合で、金融政策の現状維持を決定しました。短期の政策金利を▲0.1%、長期金利である10年物国債利回りをゼロ%程度に操作する金融調節を維持するとしました。長期国債を買い増すペースも年約80兆円目処に据え置きました。

<見通し>

米国では、景気拡大が続くものの、インフレ率の低位安定が見込まれるため、今後の利上げは極めて緩やかなペースで行われると予想されます。FRBのバランスシート縮小も近く始まる見通しです。ただし、世界経済や金融市場に及ぼす影響等を勘案し、金融緩和の解除は緩やかに進めると考えられます。ユーロ圏では、ECBが17年12月末までの量的緩和政策の延長を決定していますが、ドラギ総裁は今秋にも量的緩和計画を見直すことを示唆しました。日銀は、経済が緩やかな拡大を続け、物価上昇率も高まるものの、日銀が目標とする2%に到達するには時間がかかる見通しのため、当面のところ金融政策を据え置く見込みです。

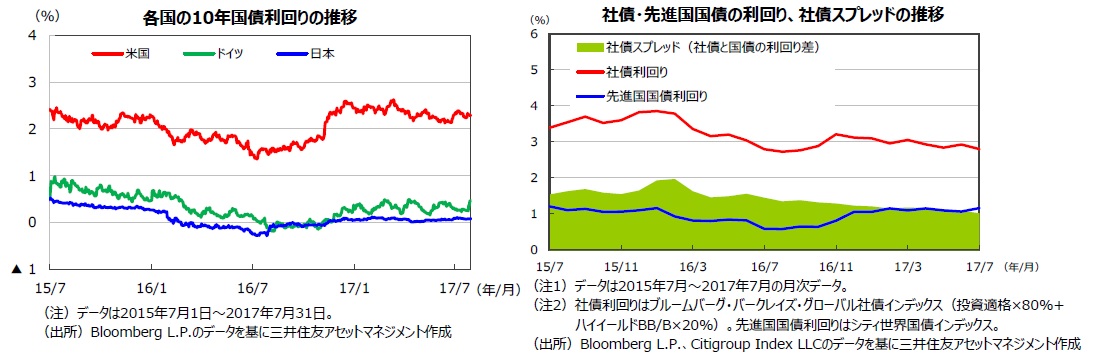

6.債券

<現状>

7月の米国10年国債利回りは、イエレンFRB議長の議会証言や7月25日、26日に開催されたFOMC声明文がハト派的な内容だったことや、上院共和党によるオバマケアの見直しの遅れや、景気刺激策の協議が一段と後ずれするとの観測が高まったこと等の金利低下要因と、ISM景況感指数、雇用統計、消費者信頼感指数等の景気指標の上振れ、良好な4-6月期の企業業績といった金利上昇要因の綱引きとなり、狭いレンジでのもみ合いとなりました。ドイツ10年国債利回りは、ECB高官のタカ派的な発言が相次いだことなどから月の前半は上昇しましたが、後半はユーロ圏のインフレ率鈍化等を受けて低下しました。月末の米国10年国債利回りは2.29%、ドイツ10年国債利回りは0.54%、日本の10年国債利回りは0.08%でした。社債については投資家の利回りへの需要が根強く、投資適格債は引き続き堅調、ハイイールド債は原油価格の持ち直しもあり好調に推移しました。

<見通し>

米国では、底堅い景気と低いインフレ率との綱引きとなり、長期金利は当面レンジ内で推移する見通しです。

欧州では、景気拡大が続くなか、今後はECBの金融緩和姿勢が徐々に後退していくことが想定され、長期金利は緩やかな上昇が見込まれます。

日本では、日銀のイールドカーブ・コントロールにより、長期金利は低位での安定した推移が予想されます。

米国など主要国の社債市場は、企業の底堅い業績などを背景に、社債スプレッドは引き続き安定的に推移する見通しです。

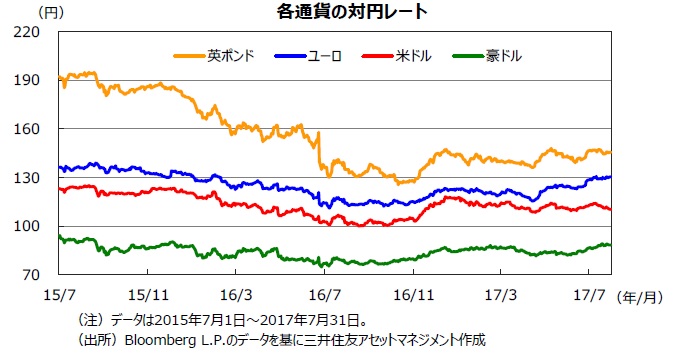

7.為替

<現状>

円相場は、対米ドルで上昇、対ユーロ、対豪ドルで下落しました。米国の長期金利上昇から月初こそ円の対米ドル相場は一時114円台まで下落しましたが、その後はイエレンFRB議長の議会証言や、上院共和党によるオバマケアの見直しの遅れ等を受けて、円買い・米ドル売りの動きが強まりました。25日、26日に開催された米FOMCでは、FRBの資産縮小の早期開始が示唆されたものの、物価に対する評価が下方修正されたため、利上げ速度は緩慢なものになるとの見方が優勢となりました。一方、対ユーロでは、ECBが今秋以降に金融政策の正常化に着手するとの観測によりユーロが買われ、円は6月末の1ユーロ=128.40円から7月末の同130.57円へと下落、対豪ドルでも6月末の1豪ドル= 86.42円から7月末の同

88.24円まで下落しました。

<見通し>

米国景気は底堅く推移しており、FRBの利上げや資産縮小観測が米ドルの支援要因となる一方で、経常収支の不均衡是正を求める米国の政治的圧力などが米ドル高の上値抑制要因となり、円の対米ドル相場は一進一退の展開が見込まれます。対ユーロでは、良好な域内経済やECBの金融緩和縮小方針がユーロの支援材料になると予想されます。一方、日豪の金融政策の方向性の違い(豪州準備銀行は中立維持の公算、日銀は緩和姿勢継続)、豪州の景気や国際収支の改善、鉄鉱石、石炭価格の持ち直しを踏まえると、豪ドルの対円相場は底堅く推移する見通しです。

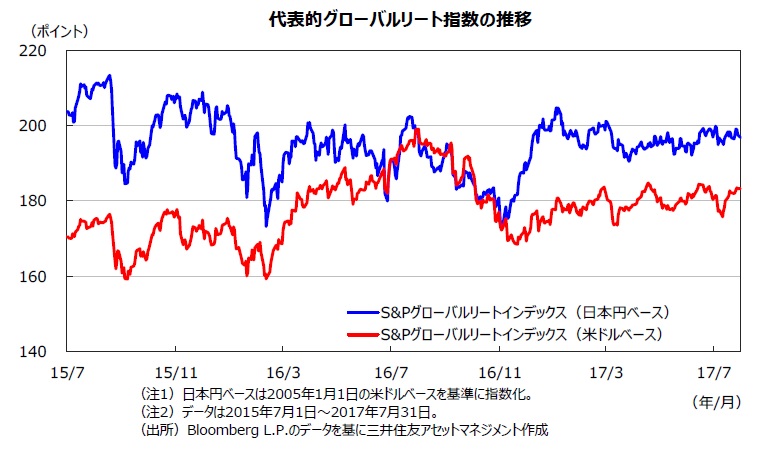

8.リート

<現状>

グローバルリート市場は、月の前半は長期金利が上昇したことから下落しましたが、中旬からは米国を中心に金利が低下したこと、株価が値上がりしたことを支えに、上昇基調を辿りました。

<見通し>

FRBによる利上げのペースは緩やかなものになると見られ、米長期金利は当面レンジ内の推移が見込まれます。世界的に緩和的な金融環境に依然変わりはなく、投資家が相対的に高い利回りを求める需要は根強いことが引き続きグローバルリート市場をサポートすると考えられます。世界的な景気拡大と低金利環境の下で、グローバルリート市場は底堅い展開が予想されます。

9.まとめ

| 株式 | S&P500指数の17年予想EPSは、前年比+11.5%、18年は同+11.0%となる見通しです(トムソン・ロイターズI/B/E/S、17年7月31日時点)。一方、日本の17年度予想経常増益率は前年度比+11.0%、18年度は同+8.4%の増益が見込まれます(東証1部除く金融、QUICKコンセンサスベース、17年7月31日時点)。米国株式市場は上値が抑制されそうです。企業業績は堅調ですが増益ペースは鈍化する見通しで、当面踊り場的な展開になると見られます。日本株式市場は、第1四半期(4-6月期)の決算における企業業績の上振れ(収益力の底堅さを確認)などから堅調な推移が期待されます。 |

|---|---|

| 債券 | 米国では、底堅い景気と低いインフレ率との綱引きとなり、長期金利は当面レンジ内での推移となる見通しです。欧州では、景気拡大が続くなか、今後はECBの金融緩和姿勢が徐々に後退していくことが想定され、長期金利は緩やかな上昇が見込まれます。日本では、日銀のイールドカーブ・コントロールにより、長期金利は低位での安定推移が見込まれます。米国など主要国の社債市場は、企業の底堅い業績などを背景に、社債スプレッドは引き続き安定的に推移する見通しです。 |

| 為替 | 米国景気は底堅く推移しており、FRBの利上げがドルのサポート要因となる一方で、トランプ大統領のドル高けん制姿勢が意識されていることから、円相場は対ドルで一進一退の展開が見込まれます。対ユーロでは、良好な域内経済やECBの金融緩和縮小方針がユーロの支援材料になると予想されます。また、英国のEU離脱選択に伴う不透明感はあるものの、対英ポンドも当面レンジ内での推移となりそうです。一方、対豪ドルでは、日豪の金融政策の方向性の違い(豪州準備銀行は中立維持の公算、日銀は緩和姿勢を継続)豪州の景気や国際収支の改善、鉄鉱石、石炭価格の持ち直しを踏まえると、豪ドルの対円相場は底堅く推移する見通しです。 |

| リート | FRBによる利上げのペースは緩やかなものになると見られ、米長期金利は当面レンジ内での推移が見込まれます。世界的に緩和的な金融環境に依然変わりはなく、投資家が相対的に高い利回りを求める需要は根強いことが引き続きグローバルリート市場をサポートすると考えられます。世界的な景気拡大と低金利環境の下で、グローバルリート市場は底堅い展開が予想されます。 |

|

|

※上記の見通しは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。今後、予告なく変更する場合があります。 |