先月のマーケットの振り返り(2016年3月)【マンスリー】

2016年4月4日

1.概観

| トピックス | 日本の10年国債の利回りは引き続きマイナス圏の中で若干上昇し、米国債やドイツ国債の利回りも小幅に上昇しました。米中の株式市場は、米利上げペースの鈍化観測や中国の追加緩和などから上昇、日本の株式市場は、為替相場の乱高下で上値を抑えられました。 |

|---|---|

| 株式 | 米国の株式市場は、原油価格の安定、ドル安の進展、米利上げペースの鈍化観測を背景に順調に上昇し、年初来高値を更新する展開となりました。欧州の株式市場は、中旬にECBの大規模金融緩和と米・英でハト派的なスタンスが示されたことでリスク選好が強まり、上昇しました。日本の株式市場は対ドルでの円高進行と企業業績に対する不透明感の強まりを背景に、小幅な上昇に留まりました。 |

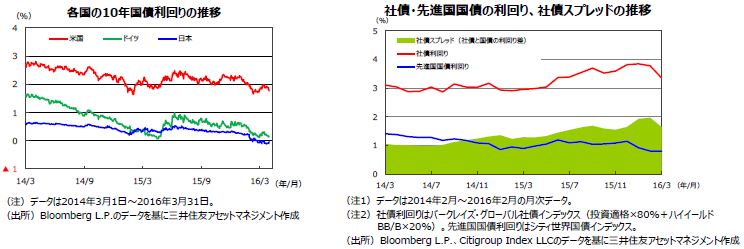

| 債券 | 先進国の債券利回りは、原油価格の上昇やグローバル景気の緩やかな回復期待を背景に上昇しました。日本もマイナス幅を縮小しました。 |

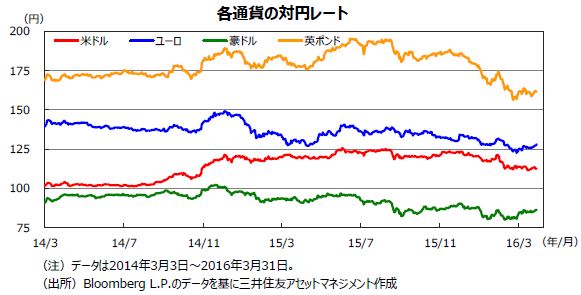

| 為替 | 為替相場は、原油価格の上昇、米連邦準備理事会(FRB)の利上げ見送りなどを背景に、ドルが全面安となりました。ドル円は円高・ドル安が進み、ユーロ円は欧州中央銀行(ECB)の大幅緩和後の追加緩和期待の後退や欧州株式の上昇を受けて、円安・ユーロ高が進みました。 |

| 商品 | 原油価格は、中旬以降、ECBの大規模な緩和が再評価され、米国の利上げもさらに緩やかとなることがサプライズとなり上昇する展開となりました。 |

2.トピックス

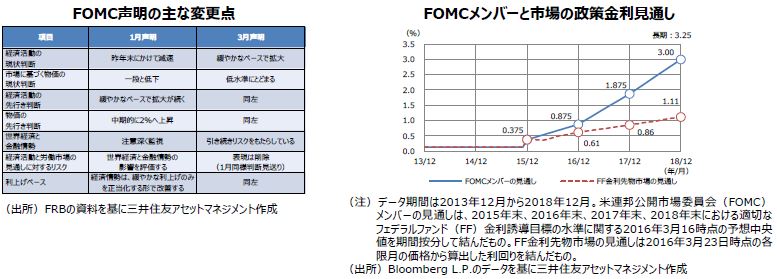

(1)3月の米連邦公開市場委員会(FOMC)はハト派的な内容となりました。

<現状>

3月15日、16日に開催された米連邦公開市場委員会(FOMC)は、市場予想よりもハト派的な内容となりました。FOMC声明では景気判断が上方修正されましたが、世界経済と金融情勢は依然リスクとの見方が示されました。またFOMCメンバーの政策金利見通しについて、前回12月時点では2016年に4回の利上げが示唆されましたが、今回は2回に下方修正されました。FOMCの結果を受けた直後、米国株は上昇、米10年国債利回りは低下、為替市場では米ドルが全面安という展開になりました。

<見通し>

米ドルが全面安となったことで新興国通貨や資源国通貨は相対的に上昇しました。その結果、新興国や資源国では通貨安懸念が後退し、過度な経済不安が和らいで株高が顕著となった他、原油など商品相場も堅調に推移しました。つまりFOMCを経て市場にリスクオフ(回避)後退の動きが広がったといえます。この先、世界経済と金融情勢が更なる安定に向かい、米国物価の持続的な伸びが確認されれば、6月14日、15日のFOMCで利上げが行われる可能性が高まります。

(2)原油価格は回復基調が一段と鮮明になりました。

<現状>

WTI原油先物価格は、1月20日に1バレル=26.19米ドル、2月11日に26.05米ドルの安値をつけてダブルボトムを形成しました。その後、3月に入るとネックラインである1月28日高値の34.82米ドルを上抜け一段高となりました。このように原油相場は、下げ相場の転換局面においてみられる価格フォーメーション通りの展開となっています。背景には、足元で新興国経済に対する過度な懸念が後退したことや、米国の原油生産量に減少傾向がみられるようになったことなどがあり、これらが原油先安観の修正につながったものと思われます。

<見通し>

報道によれば、石油輸出国機構(OPEC)加盟国と非加盟国の産油国10数カ国が、4月にカタールで会合を開く見通しです。ここで増産凍結に向けた話し合いが行われるとみられ、原油価格が安定に向かうとの期待が市場に広がっています。ただWTI原油先物価格はすでに40バレル前後まで回復しており、ここから一段高となるには合意に向けた具体的な動きがみえてくる必要があります。なおイランの参加が依然として不透明なことから、会合の結果が失望を誘う内容となった場合は原油急落の恐れもあり、引き続き関連の報道には注意が必要です。

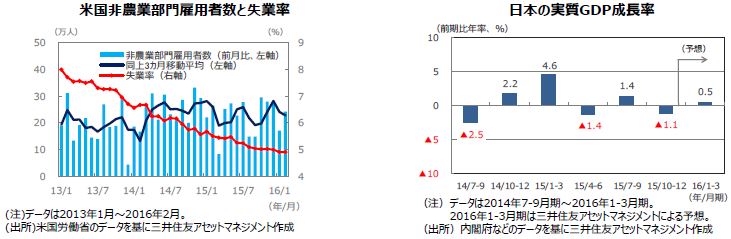

3.景気動向

<現状>

米国は、海外経済の鈍化や国際的な金融市場の混乱の中にあっても、景気は緩やかなペースでの拡大が続いています。

欧州は、輸出や民間企業の設備投資に力強さが欠けるものの、良好な雇用を背景とした個人消費は底堅く、景気を支えています。

日本は、鉱工業生産が回復しつつあるものの、輸出が低迷し、内需も金融市場の不安定な動きが個人消費を抑制するなど足踏み状態です。

中国は、製造業PMIの50割れが続き、2月の生産、小売売売上高の伸びが鈍化するなど景気の下振れが続いています。

豪州は、資源価格の低迷で民間投資と純輸出が低調ですが、雇用の改善を背景に個人消費と住宅投資が底堅く推移し、景気を支えています。

<見通し>

米国は、雇用情勢の安定に加え、ISM指数(受注DI)などで景気の循環的な底入れも確認されており、米国景気は上向くと考えられます。

欧州は、ユーロ圏各国による難民対策のための財政支出の強化が予想され、消費が主導する緩やかな景気回復が持続する見通しです。

日本は、米国景気の緩やかな持ち直しや新興国景気の好転に加え、追加的に政策対応を進めることで次第に回復すると期待されます。

中国は、年6.5%以上の成長率を目標に、積極的に金融・財政政策を活用すると見込まれ、景気の大きな下振れは回避されると期待されます。

豪州は、設備投資や輸出が低迷するものの、労働市場の改善を背景とした個人消費や住宅投資の拡大が吸収し、緩やかな回復を続ける見通しです。

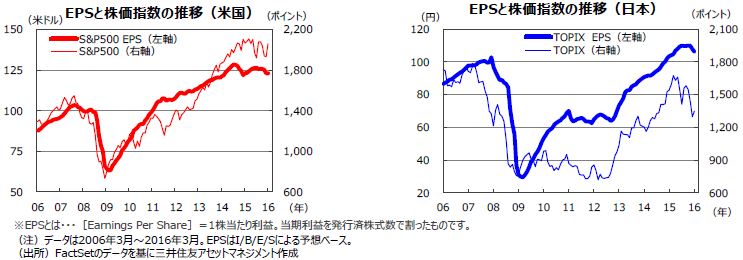

4.企業業績と株式

<現状>

米国の主要企業の1-3月期の増益率は前年同期比▲7.0%(トムソン・ロイター調べ、3月31日集計時点)と、エネルギー業種の大幅な減益(同▲101.4%)の影響を受け、総じて弱めの予想ですが、4-6月期は全体で同▲1.9%、7-9月期は同+4.9%と回復が見込まれています。一方、日本の2016年度の経常利益は1桁台の増益が予想されています。

<見通し>

世界的な景気見通しへの不透明感が和らぎ企業業績見通しへの信頼が高まるにつれ、株式市場は底堅い推移となることが期待されます。米国企業の前年比増益率がプラスに転じる時期は、原油安の影響の長期化などから今年7-9月期と遅れるものの、2016年は+2.0%程度の増益が見込まれています。日本の主要企業の2016年度の経常利益は、+5%台半ばと見込まれています。日米ともに原油など資源価格の下落や新興国経済の減速による業績予想の下方修正などから、株式市場の変動が大きくなる可能性には引き続き注意が必要と見られます。また、ドル安は米国株式市場にとって追い風で、円高は日本株にとって逆風となっています。日本株式市場にとっては、米国の景気の足取りが確かなものとなることに加え、ドル安・円高の流れが落ち着くことも重要です。

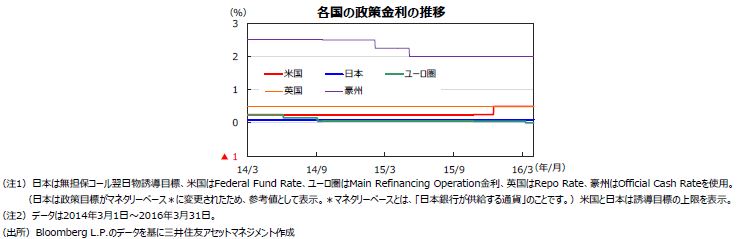

5.金融政策

<現状>

米連邦公開市場委員会(FOMC)は、政策金利(FFレート)の誘導レンジを0.25%~0.50%で据え置くことを決定しました(3月15日-16日)。

欧州中央銀行(ECB)は、預金金利のマイナス幅の拡大、資産購入規模の対象拡充、長期的資金供給策の実質的な延長等を柱とする包括的な追加緩和を決定しました(3月10日)。

日本銀行は、金融政策決定会合で現行の金融政策の維持を決定しました(14日-15日)。内容は、①日本銀行当座預金の政策金利残高に▲0.1%のマイナス金利の適応、②マネタリーベースで年間80兆円相当のペースで増加させる金融市場調整、③長期国債、不動産投資信託の買入れ等、です。

<見通し>

米国は、緩やかな利上げペースを維持すると思われますが、早くても6月頃と思われます。

ユーロ圏では、足元では金融緩和の効果を見極めるスタンスで、追加の緩和は年後半と思われます。

日本も金融緩和の効果を見極めるスタンスです。ただ、物価水準が再び下振れていること、企業マインドが悪化していること、1-3月期の実質GDP成長率も低位に留まること等から、政府・日銀として政策対応が急がれる可能性があります。

6.債券

<現状>

米国債は、利上げペースが一段と緩やかになると見られ、利回りは横ばい圏での推移が継続すると見込まれます。欧州では、物価が目標を下回る中、金融緩和は強化される可能性を十分に残しており、ドイツ国債の利回りは低位での推移が見込まれます。日本国債は、物価目標の達成にはかなりの時間が必要です。今後は、金融緩和のさらなる強化も予想されており、利回りは低位での推移が見込まれます。米国など主要国の社債市場は、企業の底堅い業績や慎重な財務運営などを背景に、社債スプレッドは比較的安定的に推移すると見込まれます。

<見通し>

米国債は、利上げペースが一段と緩やかになると見られ、利回りは横ばい圏での推移が継続すると見込まれます。欧州では、物価が目標を下回る中、金融緩和は強化される可能性を十分に残しており、ドイツ国債の利回りは低位での推移が見込まれます。日本国債は、物価目標の達成にはかなりの時間が必要です。今後は、金融緩和のさらなる強化も予想されており、利回りは低位での推移が見込まれます。米国など主要国の社債市場は、企業の底堅い業績や慎重な財務運営などを背景に、社債スプレッドは比較的安定的に推移すると見込まれます。

7.為替

<現状>

米ドル/円は前月末より円高の112円台半ばとなり、ユーロ/円は前月末より円安の127円台後半となりました。米連邦公開市場委員会(FOMC)やその後のイエレン議長の発言などで今後の利上げについて慎重に判断する旨が示されたことから、ドルが円やユーロに対して下落しました。

<見通し>

米ドル円相場は、日米の金融政策の方向性が異なることから、中期的には米ドル高圧力が意識されやすい環境です。しかし、米国の利上げペースは極めて緩やかと見られ、米ドル円相場の方向性に目先はっきりした方向感は出にくい状況が続きそうです。一方、中国などの新興国経済の減速懸念は依然くすぶっているほか、原油・資源価格の値動きも予断を許さない状況が続いています。リスク回避の動きが強まる場合には、円高が進むリスクも考えられます。

ユーロ円相場は、ECBと日銀の金融政策の方向性が同じであることから、総じて横ばいの動きが予想されます。

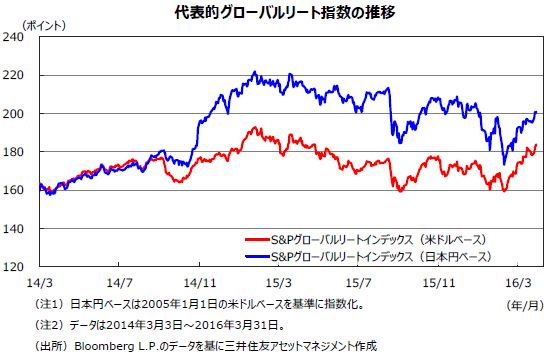

8.リート

<現状>

リート市場は3月を通じて堅調に推移しました。原油価格が上昇に転じ、米国を中心に世界的に株式市場が上昇したことを受けて、リート市場も上昇しました。

<見通し>

米国では物価見通しが落ち着いていることやFRBが利上げに対して慎重な姿勢を示していることから、利上げペースは緩やかなものに留まり、金利が急上昇するリスクは限定的とみられます。世界的に不動産市場の回復が見込まれることに加え、資金調達コストの抑制などリート市場にとっての好環境が意識されることなどから、各国のリート市場は底堅い展開が予想されます。

9.まとめ

| 株式 | 株式市場は、世界的な景気見通しへの不透明感が和らぎ企業業績見通しへの信頼が高まるにつれ、底堅く推移すると期待されます。ただし、原油など資源価格の下落や中国などの新興国経済減速などから業績予想の下方修正などにより、株式市場の変動が大きくなる可能性には注意が必要と見られます。また、ドル安は米国株式市場にとって追い風で、円高は日本株にとって逆風となっています。日本株式市場にとっては、米国の景気の足取りが確かなものとなり、ドル安円高の流れが落ち着くことも重要です。 |

|---|---|

| 債券 | 米国債は、利上げペースが一段と緩やかになると見られ、利回りは横ばい圏での推移が継続すると見込まれます。ドイツ国債は、物価が目標を下回るなか、金融政策は強化される可能性を十分に残しており、利回りは低位での推移が見込まれます。日本国債は、物価目標の達成にはかなりの時間が必要で、金融緩和のさらなる強化も予想されていることから、利回りは低位での推移が見込まれます。米国など主要国の社債市場は、企業の底堅い業績や慎重な財務運営などを背景に、社債スプレッドは比較的安定的に推移すると見込まれます。 |

| 為替 | 米ドル円相場は、日米の金融政策の方向性が異なることから、中期的には米ドル高圧力が意識されやすい環境です。しかし、米国の利上げペースは極めて緩やかと見られ、米ドル円相場の方向性に目先はっきりした方向感は出にくい状況が続きそうです。一方、中国などの新興国経済の減速懸念は依然くすぶっているほか、原油・資源価格の値動きも予断を許さない状況が続いています。リスク回避の動きが強まる場合には、円高が進むリスクも考えられます。ユーロ円相場は、ECBと日銀の金融政策の方向性が同じであることから、総じて横ばいの動きが予想されます。 |

| リート | 米国では物価見通しが落ち着いていることやFRBが利上げに対して慎重な姿勢を示していることから、利上げペースは緩やかなものに留まり、金利が急上昇するリスクは限定的とみられます。世界的に不動産市場の回復が見込まれることに加え、資金調達コストの抑制などリート市場にとっての好環境が意識されることなどから、各国のリート市場は底堅い展開が予想されます。 |

| ※上記の見通しは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。今後、予告なく変更する場合があります。 |