家計の「購買余力」は大きい(米国)【キーワード】

2016年6月22日

<今日のキーワード>

米国の家計が保有する資産、負債の状況は、米連邦準備制度理事会(FRB)が四半期ごとに公表する財務勘定統計で捉えることができます。財務勘定とは、金融機関、法人、家計といった各部門の金融資産・負債の推移などを、預金や貸出といった金融商品ごとに記録したものです。日本では、日銀が資金循環統計として公表しています。米国では、6月9日に16年1-3月期の統計が公表されました。

【ポイント1】家計の正味資産は過去最高を更新

住宅価格上昇の寄与が特に大きく、総資産が拡大

■総資産から総負債を差し引いた家計の正味資産は、16年1-3月期末に88兆870億ドル(約9,915兆円)となり、2四半期連続で過去最高を更新しました。住宅価格の上昇により総資産が102兆6,247億ドル、前期比0.8%増となる一方、総負債は14兆5,380億ドル、同0.1%の伸びにとどまったためです。

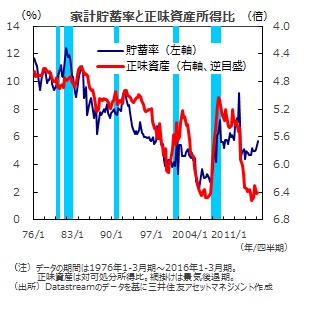

■正味資産を可処分所得(個人所得から、支払い義務のある税金や社会保険料などを差し引いた残りの手取り収入)に対する比率で見ると、6.40倍でした。前期の6.42倍から小幅な低下となりましたが、高い水準を維持しています。

【ポイント2】高い貯蓄率を維持

資産効果は見られない

■かつては、正味資産の価値が増大すると、消費が拡大し、貯蓄率は逆に低下していました。資産価格の上昇が家計の保有する富を増やし、これが消費を刺激したのです。いわゆる「資産効果」と呼ばれるものです。

■ところが、住宅バブルが崩壊した2007年以降、この関係は崩れてしまっています。2016年1-3月期について見ると、当該期末の正味資産から想定される貯蓄率の水準は3.9%程度です。ところが、現実の貯蓄率は5.7%でした。

【今後の展開】家計の消費支出が伸びる余地は大きい

■所得に見合った消費を行う家計

このことは、家計が所得の伸びに見合った消費を行っていることを示しています。裏返せば、過剰消費、過剰債務が発生する公算は小さいということです。

■高い貯蓄率は「購買余力」の高さの裏返し

一方、高い貯蓄率は、消費余力の高さを示すものです。米国GDPの約7割が個人消費であることから見て、景気拡大が長期化する公算は大きいと考えられます。