人口減少緩和を見込む「将来推計人口」(日本)【キーワード】

2017年4月19日

<今日のキーワード>

「将来推計人口」は、国勢調査の確定数に基づく全国の将来の出生、死亡、国際人口移動について仮定を設けて、日本の将来の人口規模や年齢構成などの人口構造の推移について推計したものです。厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所が、5年に1度、公表しています。推計には、将来の出生推移と死亡推移についてそれぞれ中位、高位、低位の仮定が設けられ、計9通りの推計があります。

【ポイント1】2065年の総人口は8,808万人にまで減少

合計特殊出生率の上昇により、前回推計よりも減少速度は緩やかに

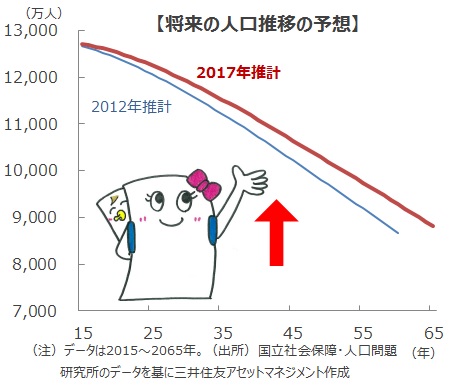

■2015年の国勢調査によると、日本の総人口は1億2,709万人です。これに基づいて推計された2017年の「将来推計人口」では、2053年には9,924万人と1億人を割り込み、2065年には8,808万人となると推計されています(出生推移・死亡推移ともに中位の仮定、以下同じ)。

■前回推計と比較すると、人口減少の速度は緩やかになると見込まれています。この背景には、近年、30~40代女性の出生率の実績が上昇していることがあります。合計特殊出生率(15~49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの)は、2005年に1.26と直近の最低となった後、緩やかな上昇傾向にあり、2015年には1.45まで回復しています。このため、推計の前提となる合計特殊出生率は、前回推計時の1.35から、今回は1.44に引き上げられました。

【ポイント2】長寿化が進む見込み

高齢化率も上昇する見込み

■人口減少の見込みが緩やかとなったもう一つの要因に、長寿化があります。2015年の平均寿命は、男性が80.75年、女性が86.98年となっています。これが50年後には、男性は84.95年、女性は91.35年と伸びる見込みとなっています。またこれにより、総人口に占める高齢者(65歳以上)の割合は、2015年の26.6%から50年後には38.4%へ上昇する見込みです。

【今後の展開】少子高齢化対策に、官民一丸となって一段の取り組みが必要

■少子高齢化による人口減少は、日本経済の構造的な問題として以前から指摘されています。これに対し、安倍政権は昨年発表したニッポン一億総活躍プランで、少子化対策として“希望出生率1.8”を掲げています。「将来推計人口」では、合計特殊出生率を1.8と仮定すると2065年の総人口は1億人を保てると見込まれています。出生率の向上に向けて、子育てがしやすい社会の構築、女性の社会進出・復帰の支援、長時間労働の是正による男性の育児・介護協力など、官民一丸となって様々な課題に取り組む必要があると考えられます。

関連マーケットレポート

- 日々のマーケットレポート