「株主総会」、投資家との対話に注目(日本)【キーワード】

2015年6月22日

<今日のキーワード>

今週から3月期決算企業の「株主総会」開催が本格化します。一般に「株主総会」は、決算の承認や剰余金の分配、取締役の選任などを行う「定時株主総会」のことを指します。これに対し、合併や増資などの重大な決定事項が発生した場合は「臨時株主総会」が開催されます。今回は「コーポレートガバナンス・コード(企業統治指針)」適用後初の「定時株主総会」となり注目されています。

【ポイント1】2つの「コード」が企業と投資家の対話を活発化

中長期的な企業価値向上をめざす

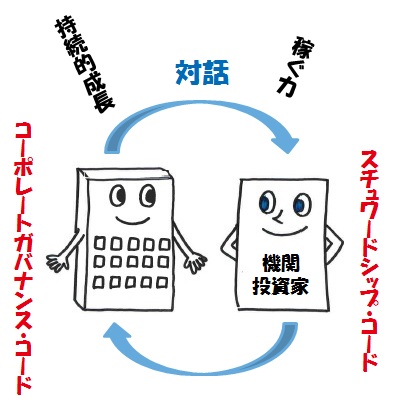

■「コーポレートガバナンス・コード」は、企業が責任を持って行動するための指針のことで、6月1日から適用されました。これにより企業は、株主に対し経営戦略の提示や適切な情報開示が従来以上に求められ、社外取締役の選任による企業経営の監督強化などにも取り組む必要があります。

■一方、株主として生命保険会社や運用会社などの機関投資家の多くは、昨年から「スチュワードシップ・コード」を表明しています。これは、株主として責任を持って行動する指針のことで、企業との対話を通じて企業価値の向上や持続的な成長を促すことが求められます。

■この2つの「コード」がそろったことで、企業と投資家の対話が活発化し、形式的ではなく実のある「株主総会」に変化していくことが期待されます。

【ポイント2】議決権行使で経営変革を促す

企業経営の効率化、公正化に期待

■機関投資家が、企業との対話により中長期的な成長を促す有力な手段として議決権の行使が重要となります。例えばROE(自己資本利益率)が一定の水準を下回れば、取締役の選任に反対票を投じるなど、企業に対し経営の変革を促します。

■一方、企業は「株主総会」後に「コーポレートガバナンス報告書」として、企業統治に対する考え方を説明する義務を負うこととなり、企業経営の効率化、公正化が進みそうです。

【今後の展開】企業・株主の意識変革で「稼ぐ力」を取り戻す

■社外取締役の割合が上昇

東証によると、今年の1部上場企業が社外取締役を選任する割合は、全体の92%と昨年の74%から大きく上昇します。社外取締役を受け入れることで、経営判断に対して客観的な助言を受けることができ、公正な経営判断で企業価値が向上することにも貢献しそうです。

■「もの言わぬ株主」から「もの言う株主」へ

過去においては日本の機関投資家は「もの言わぬ株主」とも言われ、それが日本企業の資本効率の低さにつながった要因のひとつとされました。企業や機関投資家の意識や行動が変わることにより、中長期的に経営体質や資本効率が改善し、企業の「稼ぐ力」を取り戻すことが期待されます。