基準地価(日本)【キーワード】

2014年9月29日

<今日のキーワード>

「基準地価」は、毎年7月1日時点の基準地の価格を調査(都道府県地価調査)し、国土交通省が公表する土地の価格です。調査の結果は、土地の取引価格の目安などとして利用されます。公的機関が公表する土地の価格には、「基準地価」の他に、固定資産税の算出に用いられる「公示地価」(国土交通省)や、相続税や贈与税の算出に用いられる「路線価」(国税庁)などがあります。

【ポイント1】3大都市圏の住宅地が6年ぶりに上昇

全国は下落率が縮小

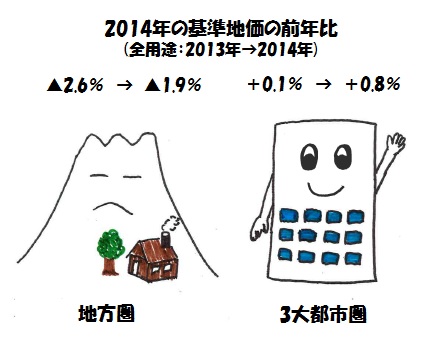

■国土交通省は9月18日、今年の「基準地価」を公表しました。3大都市圏(東京圏、大阪圏、名古屋圏)の住宅地は前年比+0.5%と6年ぶりの上昇となりました。商業地は同+1.7%と2年連続の上昇となり、都市部での地価の上昇傾向がより鮮明となりました。

■全国では、住宅地は同▲1.2%、商業地は▲1.1%と下落しましたが、下落率はいずれも前年(住宅地は同▲1.8%、商業地は同▲2.1%)より縮小しており、全体として地価が底打ちに向かっていることがうかがわれます。

【ポイント2】都市圏の地価上昇は郊外に広がる

地方圏は約8割が下落

■地価が上昇した地点数の割合をみると、3大都市圏は前年の36.9%から今年は51.5%へ上昇しました。都市圏では地価上昇が都心部から郊外に広がる傾向が見られます。住宅地では、住宅ローン減税や景況感の改善などを背景に住宅需要が高まってきました。商業地でも、オフィスビルの空室率改善など需要回復が見られます。こうしたことが地価上昇の要因と思われます。

■地方圏の上昇した地点数の割合も上昇しましたが、10%に達していません。未だ約8割の地点の地価が下落しており、回復が遅れています。

【今後の展開】地方の回復が今後の課題

■3大都市圏は緩やかな地価上昇が続く見通し

東京都中央区では、住宅地が前年比+7.5%、商業地が同+6.4%と大きく上昇するなど、2020年の東京オリンピック開催に向けた再開発の影響も見られます。また、大阪圏や名古屋圏も商業地では、昨年から上昇に転じています。3大都市圏では企業業績の回復などに伴い、オフィス需要が回復傾向を示していることなどから、緩やかな地価上昇が続くと見られます。

■地方活性化が今後の課題

今後の課題は、地方の回復と見られます。9月に組閣された第2次安倍改造内閣では、「地方創生担当」のポストが新設され、自民党の前幹事長を務めた石破氏が就任しました。新内閣では、地方の活性化を大きな課題の1つに挙げています。人口の減少や、工場移転などによる過疎化への対応などが進み、地方の地価回復へつながることに期待したいところです。