【キーワード No.1,344】「出生率」は改善中、成長戦略で一段の回復なるか(日本)

2014年6月6日

1.「出生率」とは?

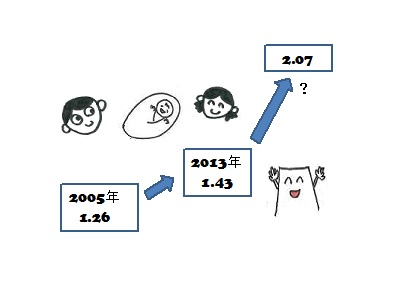

一般に「出生率」といった場合、過去や海外との比較がしやすい「合計特殊出生率(以下、出生率)」を指します。これは、その年の出産動向や、出産が可能と見られる年齢の女性人口(15歳~49歳)から、一人の女性が何人の子供を産むかという目安を算出したものです。人口を維持していくには、2.07人程度の出生率が必要と言われています。

2.最近の動向

厚生労働省は5日、2013年の出生率が1.43と、前年比+0.02ポイント改善したことを発表しました。出生率は2005年に1.26で底を打ったのち、改善傾向へ転じています。

足元の改善は、第3次ベビーブームの担い手とも期待されていた団塊ジュニア(1971年~1974年生まれ)や、それに連なる世代の出産が増えているためです。医療技術の向上なども背景に、「35歳~39歳」や「40歳~44歳」といった層の出産が増加しました。

従来、第3次ブームは年齢構成からみて、2000年前後と見られていました。ただし、長引いた国内経済の不振や晩婚・晩産化の影響もあり、出生数が伸び悩み、出生率の押し上げ効果も微かなものとなっています。押し上げ効果を、さらに若い世代にも波及させられるかは、今後の日本経済のあり方を左右するポイントです。

3.今後の展開

2010年には厚労省の担当者から、「社会に劇的な変化が無ければ、ベビーブームの再来は考えにくい」との声も聞かれました。しかし、これは2013年春から本格的に始動したアベノミクス以前の見解です。

足元の日本経済を見ると、①デフレからの脱却が実現しつつあり、②今春は若手・中堅を中心とした賃上げも実現、③大学新卒の採用数拡大など、3年で若年層を取り巻く経済的環境は大きく好転しています。また、政治的にも、子育て支援は大きなテーマとなりました。2010年に待機児童数でワースト1位だった横浜市は「待機児童ゼロ」を掲げ、2013年にはこれを実現しました。これは横浜市への人口流入増などにもつながり、国・各自治体にも取り組みの輪が広がりました。

経済・社会には変化が起こりつつあります。注目は6月の成長戦略であり、この変化が一時的か、継続的かを左右しそうです。今後、出生率の回復が続き、将来的には人口減少に歯止めがかかるとの希望がわけば、日本経済にプラスとなりそうです。