【キーワード No.1,315】進む「GPIF」改革、高い運用目標を追求へ(日本)

2014年4月23日

1.「GPIF」とは?その課題は?

GPIFとは、公的年金(国民年金・厚生年金)の保険料のうち、給付等に充てられなかった分である「年金積立金」を運用する組織です。正式名称は「年金積立金管理運用独立行政法人」と言いますが、英語名である「Government Pension Investment Fund」の頭文字をとって「GPIF」と呼ぶことが一般的です。

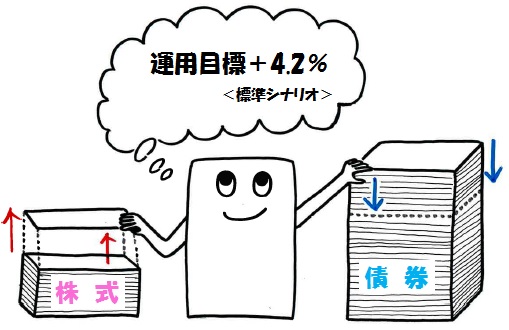

GPIFの運用資産は2013年末時点で約129兆円と、世界最大の年金基金です。ただし、その約55%は国内債券で占められ、株式は約17%です。このポートフォリオでは利回りは限定的となるほか、今後日本がデフレ脱却を目指す局面では債券価格の下落リスクも想定されるため、見直し機運が高まっています。

2.最近の動向

田村厚生労働大臣は22日、GPIFの運用委員を7人選出し、同日付けで任命しました。うち3人は、国内債中心の運用見直しを提言していた、有識者会議の委員です。運用委員は、中期計画の審議や運用業務の監視役を担うもので、7月までが任期のもう1人と合わせ、8人となりました。

厚労省が5年に1度の「年金財政検証」をまとめるのは5月末~6月ごろと見られ、改革の加速も想定されます。

3.今後の展開

GPIFの日本株の組入比率が1%程度増えれば、日本株市場に1兆円余りの「買い」が発生する見込みです。この額は、2013年の株高をけん引した海外勢の通年買い越し額(15兆円超)の約1カ月分に相当します。加えて、国や地方の公務員共済など他の3機関も、GPIF改革に歩調を合わせる方針であり、影響はGPIFの資金に留まりません。3機関合計の資産は約30兆円、国内債券での運用比率は約7割に達します。

市場では、年金資金は安定的な運用を目指すため、株式の組入比率が増えるのは当面は2~3%とも言われています。ただし、こうした明快な株高要因は海外投資家にも好感されやすく、続報が注目されます。

中長期的には、運用比率の変更だけで高い運用目標を達成できるわけではありません。運用対象や手法の多様化を進め、いかに安定的に収益性を高めるかが課題です。例えば、世界の年金基金が注目するのは、先進国の電力・港湾などのインフラ投資(GPIFもカナダの公的年金と合同で開始予定、5年で最大2,800億円)です。今年は、日本の「年金積立金」の運用の適切さを巡る議論が一段と進むと見られ、日本の株式市場を見るうえでも注目です。