「ECB理事会」で国債購入決定か(ユーロ圏)【キーワード】

2015年1月9日

<今日のキーワード>

ユーロ加盟国は2015年からリトアニアが加わり、19カ国になりました。「欧州中央銀行(ECB)理事会」の運営方法もこの1月から変更されました。開催頻度は月次から6週間毎に、また、金融政策決定の投票は、加盟各国の中央銀行総裁による輪番制となります。1月22日の理事会では、デフレ懸念の強まりなどから、国債購入による金融緩和強化に踏み切る可能性が高まっています。

【ポイント1】原油安から12月のインフレ率は▲0.2%とデフレ懸念強まる

2009年10月以来のマイナス

■原油安によるエネルギー価格の下落などから、12月のユーロ圏の消費者物価上昇率(速報値)は前年同月比▲0.2%と11月の同+0.3%からマイナスに転じました。

■ECBは物価目標を「+2%をやや下回る水準」としており、金融政策の主たる目標としています。ECBスタッフは2015年の物価を11月中旬の原油価格を前提として+0.7%と12月に予想していました。足元の物価上昇率が予想を大幅に下回っていることから、この1月の理事会で国債購入に踏み切る可能性が高まっています。

【ポイント2】各国の投票権は輪番制に

1月はスペインやギリシャは外れる

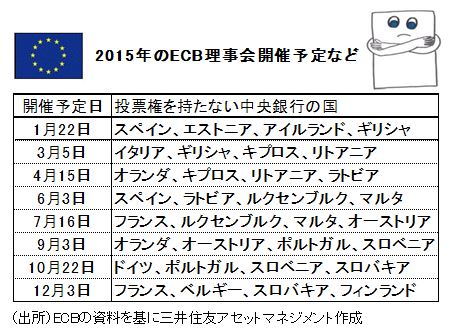

■ユーロ加盟国が19カ国に拡大することに伴い、金融政策を決める理事会の運営方法が変更されました。月次から6週間毎の開催となり、1月の次は3月5日の予定です。

■各国中央銀行総裁はこれまで一人一票でしたが、輪番制の採用で19カ国で15票に変更されます。1月の理事会では、スペインやギリシャなどの4人の中央銀行総裁が投票から外れます。今後は全員一致での決定にこれまでのようにこだわらない可能性も指摘されています。

【今後の展開】デフレ回避や金融市場の不安定化から国債購入へ

■デフレ回避に加え、市場の不安定化も背景

ECBがこの1月に国債購入に踏み切るとみられるのは、物価上昇率がマイナスとなったこと以外の要因もあります。南欧の失業率が高止まりし、ユーロ圏の景気はロシアなどの景気減速の影響を受けて弱含んでいます。急速な原油安に加えて、ギリシャでの総選挙実施などから、金融市場が不安定化していることも背景の一つとみられます。

■ユーロの信認を確保して、国債購入へ

ECBの国債購入には、ドイツなどが反対しています。購入の対象に格付けの低い国債が含まれると、通貨ユーロの信認が損なわれることを懸念しています。昨年12月の理事会では、1兆ユーロの金融緩和を目指して、政策変更を示唆しました。購入する国債の基準の作成など技術的な要因から決定が3月となる可能性も残りますが、国債購入に踏み切る可能性が高まっています。