【キーワード No.1,274】中国の「シャドーバンキング」と政府対応の行方(中国)

2014年2月24日

1.「シャドーバンキング」とは?

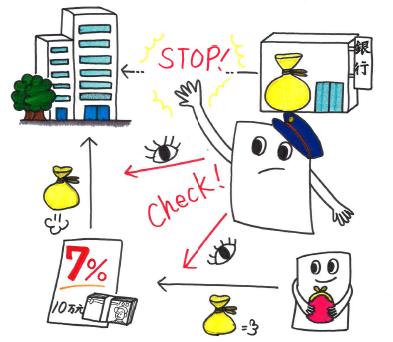

銀行以外の貸し付けや又貸し、特に証券会社やヘッジファンドなどの第三者を介することにより、当局の監視・監督を受けない金融取引を「シャドーバンキング」と呼びます。必ずしも違法といった意味合いはないものの、資金の流れがつかみにくく、融資が焦げ付いた際の責任の所在も不明瞭な場合があります。

中国で2010年頃から急増した「理財商品」(高利回りかつ元本保証の期待大)は、典型例と言えます。

2.最近の動向

中国のシャドーバンキングの規模は各機関で集計の差異はあるものの、2013年末時点で20兆元~30兆元台と推測されます。

うち、理財商品の一部も含む「信託商品」は前年比+46%の10.9兆元(約170兆円、中国信託業協会)となりました。理財商品は①高い金利を求める投資家、②金融引き締めなどで資金調達が制限された地方政府や不動産業者、③高い手数料収入と集客が期待できる仲介機関の利害が一致しており、今年も増加が見込まれます。

3.今後の展開

今年に入り、一部の理財商品の償還が危ぶまれたり(直前に解決)、償還が遅れたりといった事例が見られます。市場では、2014年前半~半ばに元本割れを伴う案件が発生するとの見方も増えてきました。

ただし、地方政府や大手・中堅銀行の今後の信用に関わる案件では、中央政府が支援に動くと見られ、金融システムへの懸念が高まることは想定されていません。問題はより中規模以下で資金管理や投資対象の採算性に問題がある案件で発生しそうです。これは投資家や取扱い金融機関の安易な投資姿勢に注意を促し、当局の権限を強化する好機となるため、中長期では必ずしも悪材料と言えません。

なお、当局は抜け穴だったインターネット金融を含む包括的規制、統計などを整備するとしており、具体策が待たれます。また、各銀行がトラブルに対応するための引当金や、日頃の手元資金を徐々に積んでいること、経済の高成長で多くの融資先の収益が維持されていることなども問題の深刻化を防ぐ要因です。

総じて、シャドーバンキングや理財商品が事実上、成長の一翼を担っていることは疑いありません。このため中国政府は、当局の監督の下、数年をかけて健全化を促すことで共存の道を探ると思われます。仮に、政府・当局の目論見どおりに懸念の波及が抑えられれば、国内外の市場の好材料となる可能性があります。目先では、全人代(3月5日~)の前後に規制強化策が発表されるか否かに注目です。